寝ている時に息ができなくなるのはストレスが原因?改善するポイントとは

睡眠時無呼吸症候群は、多くの方が経験するにもかかわらず、その症状の理解や対処法が十分に知られていないケースが少なくありません。夜間の息苦しさや呼吸の断続的な停止は、単なる睡眠の乱れにとどまらず、日中の睡眠不足や集中力の低下、さらには心血管疾患のリスク増加など、健康全般に深刻な影響を及ぼすことがあります。

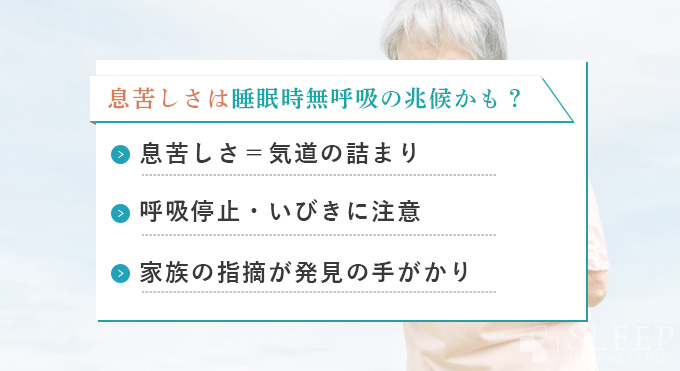

「寝ているのに疲れが取れない」「夜中に息が苦しくて目が覚める」––そんな症状に心当たりがある場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。多くの場合、ご本人は自覚しにくい症状のため、ご家族からの指摘や生活の質の低下を通じて気づくことが多いのが実情です。

なお、これらの呼吸トラブルはストレスと無関係ではありません。ストレスが強いと自律神経のバランスが崩れ、気道周辺の筋肉の緊張や呼吸の乱れを引き起こすことがあり、結果的に寝ている時に息ができなくなるという症状を誘発することもあります。ストレス対策は、身体的な治療と並んで重要な要素のひとつです。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の基本的な仕組みや息苦しさの原因、睡眠不足によって引き起こされる様々な健康への影響についてわかりやすく解説します。また、日常生活で取り入れられる具体的な改善策や、適切な受診のタイミングについても詳しく紹介し、皆様が健康な睡眠を取り戻すための知識と行動につながる情報をお届けします。

深刻な呼吸トラブルを放置せず、早期に対策を講じることが、生活の質を向上させる重要なカギとなります。睡眠の質に悩みを抱えている方、またはご家族に気になる症状がある方にとって、本記事が貴重な参考になることを願っています。詳しい内容は以下の章で段階的にご案内しますので、ぜひ最後までお読みください。

息苦しさの現象と睡眠時無呼吸症候群の症状理解

この章では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)に伴う息苦しさのメカニズムや具体的な症状について詳しく解説します。息苦しさという症状は、単なる不快感ではなく、気道が一時的に塞がれることで起こる重大な現象です。適切な理解を深めることで、ご自身やご家族の健康管理に役立てていただけます。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が閉塞されることで呼吸が一時的に停止する、または浅くなる病気です。この呼吸停止が10秒以上続く場合に「無呼吸」と呼ばれます。気道の閉塞は、舌の根元や喉の筋肉の緩みなどが主な原因で、夜間の正常な呼吸を妨げます。

この症状は単なるいびきとは異なり、繰り返される呼吸障害が身体に大きな負担をかけます。放置すると日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こし、さらには高血圧や心疾患のリスクも高まります。睡眠時無呼吸症候群は、全国的に患者数が増加傾向にあり、早期発見と適切な治療が重要とされています。

詳しくは「睡眠時無呼吸症候群の症状とは?セルフチェックや検査の方法」の記事でも解説していますので、是非ご覧ください。

息苦しさが起きる仕組み

睡眠時無呼吸症候群では、主に上気道が狭くなり、空気の通り道が圧迫されることで息苦しさを感じます。通常、睡眠中は筋肉もリラックスしますが、気道を支える筋肉まで緩むと、気道が潰れてしまうことがあります。

この現象は以下のように進行します。

- 気道が部分的に狭まることで、空気の流れが妨げられる。

- 空気が通りにくくなるため、息苦しさを感じる。

- 呼吸が停止(無呼吸)または非常に浅くなる(低呼吸)状態が生じる。

- 血中の酸素が減少し、脳が呼吸を促進するために一時的に目が覚める。

- この覚醒が繰り返され、睡眠の質が著しく低下する。

このように、息苦しさは気道の物理的な狭窄による呼吸障害が直接的な原因です。これは単に「息がしにくい」と感じるだけでなく、生命に関わる重大な問題として扱われます。

主な症状の種類と出現タイミング

睡眠時無呼吸症候群に伴う症状は多岐に渡り、主に夜間と日中に分かれます。代表的な症状を以下に挙げます。

- いびき:大きく、断続的ないびきは気道の狭窄を示しています。重症化するといびきの中断と呼吸停止が繰り返されます。

- 呼吸停止:睡眠中に呼吸が止まるため、息苦しさで目が覚めることがあります。

- 中途覚醒:息苦しさや酸素不足のため、何度も目を覚ますことが多いです。

- 寝汗:夜中に大量に汗をかくことがあります。

- 日中の強い眠気:十分な睡眠が取れていないため、日中の活動中にも眠気を感じやすくなります。

- 頭痛:特に起床時の頭痛が報告されています。

これらの症状は単独では判断しにくいため、家族や同居者からの指摘が非常に重要です。例えば、家族が「寝ている間に呼吸が止まっている」「いびきが途切れる」と気づくことがあります。睡眠中の異常を指摘された場合は、無理せず医療機関での受診を検討しましょう。

自覚症状と他覚的症状の見分け方

睡眠時無呼吸症候群の症状は、ご自身で感じる自覚症状と、家族や周囲の人から指摘される他覚的症状に分かれます。症状の見極めには、両方の視点を持つことが大切です。

自覚症状としては、目覚めの息苦しさ、強い日中の眠気、疲労感、集中力の低下などが挙げられます。一方で、睡眠中の呼吸停止や激しいいびきは本人が気づきにくいことも多いです。

家族やパートナーからの指摘は非常に貴重で、たとえば以下のようなことが挙げられます。

- 頻繁に寝ている途中で息が止まっている様子を見た。

- いびきが時々途切れ、息をしていない時間がある。

- 夜中に突然大きな音で息を吸っている。

こうした他覚的症状がある場合は、自己診断に頼らず専門医による検査を受けることをお勧めします。睡眠時無呼吸症候群は見逃すと健康被害が拡大しますので、早めの対応が重要です。

寝苦しさとストレスの関係について

睡眠中の寝苦しさは、身体的要因だけでなく心理的ストレスとも深い関係があります。現代社会では仕事や人間関係などのプレッシャーが強く、日中に感じたストレスがそのまま就寝時にも影響を与えることが少なくありません。

ストレスが高まると、自律神経のうち交感神経が優位になり、身体が“戦闘モード”のような緊張状態に入ります。これにより呼吸が浅く速くなり、リラックスできずに入眠が妨げられるほか、睡眠中にも呼吸リズムが乱れやすくなります。結果として、途中で目覚めたり、深い眠りに入れなかったりといった睡眠の質の低下を招くのです。専門医向けの Sleep Doctor による記事 The Relationship Between Sleep and Stress でも、「ストレスが睡眠を妨害し、慢性的な睡眠障害や無呼吸症候群につながる可能性がある」と報告されています。

また、慢性的なストレス状態にあると、無意識のうちに身体が緊張し、肩や首、喉まわりの筋肉もこわばりやすくなります。こうした筋緊張は気道を圧迫し、呼吸がしづらい感覚につながる可能性があります。これは「息がしにくい」「胸が圧迫される」といった不快感を生む原因となります。

したがって、寝苦しさや息苦しさを感じる場合には、ストレスケアを含めた総合的なアプローチが重要です。深呼吸、瞑想、リラクゼーション音楽、就寝前のスマホ断ちなど、心身を鎮める習慣を取り入れることで、睡眠の質を改善できるケースが多くあります。

もしこうした対策を行っても改善が見られない場合は、専門医への相談も検討しましょう。身体と心の両面から原因を探ることが、健康な睡眠を取り戻すための第一歩です。

なお、ストレスはいびきにも関係しています。詳しくは、「いびきはストレスのサイン?専門医が教えるセルフチェックと受診目安」の記事をご覧ください。

睡眠不足がもたらす健康への悪影響

睡眠時無呼吸症候群による呼吸障害が繰り返されることで、睡眠の質が著しく損なわれ、結果として睡眠不足が慢性化します。この章では、睡眠不足がもたらすさまざまな健康影響について科学的根拠に基づいて解説します。皆様の健康理解の深化に役立ててください。

睡眠不足と日中障害の関係

睡眠不足は日常生活の様々な機能低下と密接に関連しています。特に睡眠時無呼吸症候群の患者様は、夜間の繰り返される呼吸停止で断続的に目が覚めるため、熟睡感が得られません。

これにより、以下のような日中障害が生じやすくなります。

- 強い眠気:日中に耐え難いほどの眠気を感じ、仕事や運転中の事故リスクが高まります。

- 集中力の低下:記憶力や注意力が減少し、学習や業務の効率が落ちます。

- 気分障害:イライラや落ち込み、不安感が増すことがあります。

実際に、多くの患者様が「睡眠不足によって日常生活が困難になった」と訴えています。睡眠時無呼吸症候群は、単なる睡眠障害ではなく、社会生活全般に影響を及ぼす疾患と言えるでしょう。

心疾患や高血圧との関連性

睡眠不足の影響は心臓にも及びます。特に睡眠時無呼吸症候群の患者様は、呼吸停止による酸素不足と交感神経の過剰な活性化で、血圧が上昇しやすくなります。

これらのメカニズムにより、高血圧、心筋梗塞、不整脈、脳卒中といった心血管疾患のリスクが増加します。実際、睡眠時無呼吸症候群患者様はこれらの病気を発症する確率が一般人口よりもかなり高いことが報告されています。

例えば、夜間の無呼吸により血中酸素が低下することは心臓に負担を掛け、慢性的な負荷で心不全を招くこともあります。適切な診断と治療でこれらのリスクを減らすことが非常に重要です。

集中力や認知機能への影響

睡眠不足は脳の働きにも大きな悪影響を及ぼします。睡眠時無呼吸症候群による断続的覚醒が続くと、脳は十分な休息を取れず、認知機能の低下を招きます。

特に記憶の定着や注意力、判断力が落ちるため、日常生活や仕事に支障が生じることがあります。これらの状態は長期的には認知症のリスク増大とも関連しています。

また、慢性的な睡眠不足は精神的な不安定をもたらし、うつ病のリスクを高めると言われています。健やかな脳機能の維持には十分な睡眠が不可欠です。

糖尿病や肥満リスクの増加

近年の研究では、睡眠不足が代謝異常の原因になることも明らかになっています。睡眠時無呼吸症候群の患者様は、睡眠中の酸素不足とホルモンバランスの乱れにより、糖代謝や脂質代謝が悪化しやすくなります。

このような状態は二型糖尿病や肥満のリスクを高め、生活習慣病の一因となります。肥満はさらに気道を狭くするため、無呼吸症状を悪化させる悪循環にも陥ります。

そのため、睡眠不足の改善は単なる疲労回復だけでなく、生活習慣病対策としても非常に重要です。体重管理や生活リズムの改善を図ることが健康維持につながります。

呼吸のトラブルに関する医学的視点

睡眠時無呼吸症候群の呼吸トラブルは、単なる寝苦しさにとどまらず身体全体の健康に深刻な影響を及ぼします。ここではその医学的な基盤を詳しく解説し、呼吸停止や低呼吸の厳密な定義、診断のための検査方法、重症度の評価、そして合併症リスクの管理についてご説明します。

呼吸停止や低呼吸とは何か

呼吸停止とは、睡眠中に10秒以上呼吸が完全に停止する状態を指します。これに対して、低呼吸は呼吸が一時的に減少し、十分な酸素が取り込めなくなる状態を指します。これらのトラブルは断続的に繰り返され、脳や身体の酸素供給を阻害するため、非常に重要な異常です。

呼吸停止・低呼吸の原因の多くは気道の閉塞であり、特に上気道の狭窄や弛緩に起因します。気道が塞がれることにより換気不足となり、血液中の酸素濃度が低下。脳はこれに反応して短時間の覚醒を引き起こし、呼吸の通りを良くしようとします。この過程が繰り返されることにより、睡眠の断片化と深い眠りの減少が進みます。

具体的には、無呼吸は1時間あたりの発生回数で評価され、一般的に5回以上が診断基準となります。ただし、自覚が乏しい場合もあるため、客観的診断が欠かせません。

診断に用いる検査方法(睡眠ポリグラフィー他)

睡眠時無呼吸症候群の診断では、主に睡眠ポリグラフィー(PSG)検査が標準とされています。これは睡眠中の脳波、呼吸、血中酸素飽和度、心拍数、睡眠姿勢など多角的に計測し、無呼吸・低呼吸の有無や重症度を詳細に把握できます。

近年では、簡易型の自宅検査も普及しており、機器を自宅で装着し気道の状態や血中酸素をモニターすることでスクリーニングが可能です。ただし、複雑な症例や合併症が疑われる場合は専門医による精密検査が推奨されます。

睡眠ポリグラフィー検査の結果は、無呼吸と低呼吸を合わせた無呼吸低呼吸指数(AHI)で評価し、これにより軽度・中等度・重度の分類を行います。重症度に応じて適切な治療法が検討されるのです。

睡眠時無呼吸症候群の分類と重症度評価

睡眠時無呼吸症候群は、大きく分けて閉塞型と中枢型の2種類に分類されます。閉塞型は気道が物理的に塞がれるタイプで、最も頻度が高いのが特徴です。一方、中枢型は呼吸中枢が適切に呼吸指令を出さないために起き、心不全や神経疾患と関連することがあります。

無呼吸低呼吸指数(AHI)の数値により、次のように重症度を評価します。

- 軽度:5~15回/時間

- 中等度:15~30回/時間

- 重度:30回以上/時間

例えば、AHIが30を超える重症患者様は、日中の眠気や集中力低下が顕著で心臓血管の合併症リスクも飛躍的に上昇します。検査結果は治療方針の指標となり、適切な治療介入を行うことで症状の改善と合併症予防が期待されます。

合併症のリスクと管理

睡眠時無呼吸症候群が引き起こす厳しい問題の一つが、合併症の多様さです。無呼吸や低呼吸による慢性的な低酸素状態は、循環器系に大きな負担をかけ、特に高血圧、心房細動、心筋梗塞、脳卒中など重大な疾患のリスクが高まります。

また、低酸素によって交感神経が過剰に活性化されるため、血圧が変動しやすく、睡眠の質がさらに低下し悪循環を招くことも確認されています。糖尿病や肥満症を合併している場合は、代謝異常も進みやすく、一層の注意が必要です。

これらのリスクを管理するためには、適切な診断と治療、そして定期的なモニタリングが欠かせません。専門クリニックでのフォローアップにより、治療効果の評価と合併症予防が可能になります。

健康な睡眠を取り戻すための改善策・生活習慣

睡眠時無呼吸症候群の改善には、日常生活の見直しと医療的な治療の両面からのアプローチが重要です。ここでは具体的な改善策を、生活環境、体重管理、医療機器・治療法、そして心身のリラクゼーションの4つの視点で紹介します。

睡眠環境の整え方

良質な睡眠の基盤は環境の整備から始まります。寝室は静かで暗く、適度な温度と湿度に保つことが望ましいです。特に寒暖差が大きい季節には、温度管理が睡眠の深さに大きく影響します。

さらに、睡眠姿勢にも注意が必要です。仰向けで寝ると舌や軟口蓋が気道をふさぎやすいため、横向き寝を心がけることで気道の閉塞を避けられます。自動で寝返りを促す枕や寝具の利用も効果的です。

これら環境調整により、呼吸のトラブルを軽減し、深い眠りを促すことが可能です。毎晩の睡眠環境を整備して健康な睡眠の土台を築きましょう。

体重管理と生活習慣の見直し

肥満は気道周囲の脂肪組織を増やし、気道狭窄の原因の一つになります。したがって、体重管理は改善策としてとても重要です。減量により無呼吸の程度が軽減したという報告も多くあります。

効果的な減量にはバランスの良い食生活と適度な運動が欠かせません。例えば、有酸素運動を週3回以上取り入れることや、加工食品や糖質の過剰摂取を控え、野菜やタンパク質を中心とした食事に切り替えることが推奨されます。

加えて、アルコール摂取の制限もポイントです。就寝前のアルコールは喉の筋肉を弛緩させ、気道閉塞を悪化させることがあるため控えましょう。喫煙も気道の炎症を引き起こすため、禁煙が望ましいです。

CPAP療法やマウスピース治療の紹介

中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群の治療には、医療機器の利用が中心となります。最も一般的なのはCPAP療法で、専用マスクから一定の圧力を気道に送り込み、閉塞を防ぐ方法です。

CPAP療法は効果が高く、多くの患者様で日中の眠気や呼吸トラブルが改善されます。治療開始後は定期的な機器調整と医療機関でのフォローアップが必要ですが、継続することで心血管リスクの減少にもつながります。

また、軽度~中等度の症例では、歯科医と連携した口腔内装置(マウスピース)治療も行われます。これは下顎を前方に保持し気道の閉塞を防ぐ装置で、装着感の良さから継続しやすいメリットがあります。

ストレス管理とリラクセーション法

ストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠の質に悪影響を与えます。結果として呼吸リズムが乱れやすくなり、無呼吸発作の頻度を増やすこともあります。日常的にストレスを軽減する工夫が改善策の一つです。

具体的には、入眠前のスマートフォンやパソコンの画面操作を控え、深呼吸や瞑想を取り入れることが効果的です。また、適度な運動や趣味の時間を設け、心身のリラックスを促すことも推奨されます。

さらに、就寝前の軽いストレッチや温かい入浴は副交感神経を刺激し、安定した呼吸と深い眠りを誘導します。こうした習慣を習慣化することで、健康な睡眠環境が整います。

受診のタイミングと医療機関での対応

睡眠時無呼吸症候群の適切な管理には、専門的な診断と早期治療開始が不可欠です。この章では、具体的にどのような症状や状況で受診を検討すべきか、その目安や医療機関での診察から治療までの流れをご案内します。

こんな時はすぐに受診を!受診目安一覧

息苦しさやいびきを自覚している場合でも、症状が軽いと放置しがちですが、次のようなケースでは速やかな受診をおすすめします。

- 夜間に繰り返し息が止まっていると家族から指摘された

- 日中に強い眠気や注意力散漫が続く

- 眠りが浅く、何度も目が覚める

- 高血圧や心疾患があるにもかかわらず、原因がはっきりしない

- 朝の頭痛や口の乾きが頻繁にある

これらは睡眠時無呼吸症候群の特徴的な症状であり、放置すると合併症のリスクが高まります。特に冠動脈疾患や脳卒中の既往歴がある場合は早急な検査が求められます。

睡眠専門医の選び方と診察の流れ

受診の際は、睡眠障害に詳しい専門医や睡眠外来のある医療機関を選ぶことが望ましいです。専門施設では整った検査環境と経験豊富な医師が揃っており、信頼性の高い診断と治療が期待できます。

診察の初期段階では、問診で症状や生活習慣の詳細を確認します。その後、必要に応じて前述の睡眠ポリグラフィー検査などの検査が行われます。検査結果に基づいて診断が確定し、患者様一人ひとりに合った治療方針が提案されます。

治療の選択肢と今後の見通し

治療は重症度や患者様の生活状況に応じて選択されます。軽度の場合は先述の生活習慣改善や睡眠環境の調整が中心となり、中等度以上ではCPAP療法や口腔内装置を用いた治療が推奨されます。

また、手術療法やレーザー治療などの外科的アプローチも選択肢となり得ますが、これらは症例や医師の判断に基づいて検討されます。治療開始後は定期的な経過観察で症状の改善状況や治療機器のフィッティング調整が行われ、長期的な管理体制が整えられます。

受診後のフォローアップとセルフケアの重要性

治療開始後のフォローアップは、症状の持続的な管理や新たなリスクの早期発見に欠かせません。特にCPAP療法を行っている場合、機器の定期的な点検や使用状況の確認が患者様の安全と効果の最大化につながります。

また、セルフケアとして治療と並行して体重管理や睡眠環境の整備、ストレスコントロールなども継続的に行うことが重要です。これにより治療効果が向上し、生活の質を高めることができます。

受診の不安や疑問がある場合も、担当医や医療スタッフに相談することで安心して治療を続けられます。まずは一歩を踏み出し、専門的な支援を受けることが何より大切です。

近年では治療法の多様化により、患者様自身が生活の質を高めることが可能となってきています。早期の診断と継続的な治療が健康な生活の鍵です。

スリープメディカルクリニックの特徴

当院「スリープメディカルクリニック」は、いびきに対する自由診療専門のクリニックとして、患者様の質の高い睡眠をサポートしております。

保険適用では受けられない先進的な治療法を導入し、特にレーザー治療による根本的なアプローチに力を入れています。「いびきを根本的に改善したい」「機器や装置に頼らず快適な睡眠を得たい」とお考えの患者様に適した環境をご用意しています。

当院では、スノアレーズという低侵襲のレーザー治療を提供しており、治療中の痛みやダウンタイムが少ない点も大きな特長です。いびき治療を検討されている患者様は、まずは当院の「いびき治療について」のページをご覧ください。

まとめ|睡眠時無呼吸症候群と向き合うために

睡眠時無呼吸症候群は、息苦しさや呼吸のトラブルを引き起こし、健康な睡眠を妨げる重大な疾患です。これまでの解説では、症状の理解から医学的な側面、悪影響の実態、改善策、そして受診のタイミングに至るまで、多角的に情報を整理しました。ここでは、重要なポイントを改めて整理し、睡眠の質を守りながら生活の質を向上させるために必要な具体的なステップをわかりやすくまとめます。これからの健康管理にぜひ役立ててください。

この記事のポイント整理

まず、睡眠時無呼吸症候群は単なる「いびき」ではなく、気道の閉塞により呼吸が一時的に止まったり浅くなったりすることで、息苦しさや睡眠の断片化を引き起こす疾患です。特に就寝中に繰り返される呼吸停止は、充分な深い睡眠を妨げ、日中の強い眠気や集中力の低下、さらには高血圧や心疾患、糖尿病など様々な健康リスクと関連しています。

また、自覚しづらい症状も多く、家族や身近な人から指摘を受けるケースも少なくありません。よく見られる症状としては、就寝中のいびき、呼吸が止まることによる息苦しさ、夜間の頻繁な目覚め、日中の強い眠気や疲労感などがあります。これらに心当たりがあれば、専門医の診断を受けることが重要です。

診断には睡眠ポリグラフィー検査などの客観的な検査が用いられ、症状の重症度や合併症の有無に応じた適切な治療法が検討されます。治療選択肢には、生活習慣の改善や体重管理、CPAP療法、口腔内装置の使用などがあり、症状を和らげて健康な睡眠を取り戻すことが期待されます。

早期発見と改善の重要性

睡眠時無呼吸症候群の早期発見は、健康リスクを軽減し日常生活の質を大きく向上させる鍵です。治療が遅れると、慢性的な睡眠不足による心血管系疾患や認知機能の低下、代謝異常などのリスクが高まるため、症状の兆候に気づいた時点で速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

具体的には、夜間に何度も息が止まっていると感じたり、翌朝に激しい頭痛や疲労感を覚え、日中の眠気が強く出る場合は要注意です。そうした症状がある場合は、専門の睡眠外来やクリニックで検査を受け、診断を確定させることが必要です。

また、受診のタイミングを逃さず早期治療を始めることで、CPAP療法などの有効な治療法を利用でき、合併症の予防につながります。加えて、治療と並行して生活習慣を見直すことは改善効果を高めるうえで欠かせません。

さらに、現代社会ではストレスも呼吸の質に影響を与える一因となっています。睡眠中の息苦しさに悩む方は、身体的な要因とあわせて心理的要因にも目を向け、心身のバランスを整えることが改善への第一歩となるでしょう。

健康な睡眠は人生の質を決める大切な要素です。習慣の改善と医療の支援を上手に活用しながら、充実した生活を実現してください。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。

あなたの眠りに役立つヒントや

おトク情報をLINEでお届けします!