扁桃腺の手術でいびきは治る?費用と「治らないケース」を専門医が徹底解説

「扁桃腺が大きいと言われたけれど、いびきと関係があるのだろうか」「手術をすればいびきは改善するのか知りたい」「治らないケースがあると聞いて不安になっている」。こうした悩みを抱えている方は少なくありません。特に、強いいびきや睡眠中の呼吸の乱れが続くと、日中の眠気、頭の重さ、集中力の低下など、生活の質に大きな影響が及ぶことがあります。

扁桃腺肥大はいびきの原因としてよく見られる要因のひとつですが、そのメカニズムは一般的に知られているほど単純ではありません。扁桃腺の大きさの問題だけでなく、肥満や鼻づまり、舌の位置、骨格の特徴などが複数重なっていびきが生じているケースも多く、改善のためには原因を正確に見極めることが重要になります。

さらに、このテーマを調べている人たちの中で最も多い不安が「扁桃腺の手術をしてもいびきが治らないことがあるのか?」という点です。実際、手術が根本的な改善につながるケースが多い一方で、すべての方が完全にいびきから解放されるわけではありません。治らないケースには明確な理由があり、それを理解することで治療の選択肢や対策の幅が広がります。

本記事では、扁桃腺といびきの関係性をわかりやすく整理した上で、手術で改善しやすいケースと、改善しにくいケースの違い、さらに具体的な手術費用まで、専門的な視点から丁寧に解説していきます。特に「手術しても治らないケース」は本記事の中心テーマのひとつとして、深く掘り下げてご紹介します。

いびきの原因や治療法は患者様によって異なりますが、この記事を読むことで、ご自身やご家族に合った最適な選択肢を見つけやすくなるはずです。それではまず、扁桃腺といびきの関係から詳しく見ていきましょう。

扁桃腺といびきの関係|なぜ気道が狭くなるのか

扁桃腺は口の奥にある小さな器官ですが、その大きさや炎症の有無によって気道の通りが大きく変わります。特に扁桃腺が肥大すると、物理的に空気の通り道を狭くしてしまい、いびきや睡眠時の呼吸の乱れを引き起こすことがあります。

まずは扁桃腺がどのような役割を持っているのか、そしてなぜいびきの原因になりやすいのかを理解するところから始めましょう。

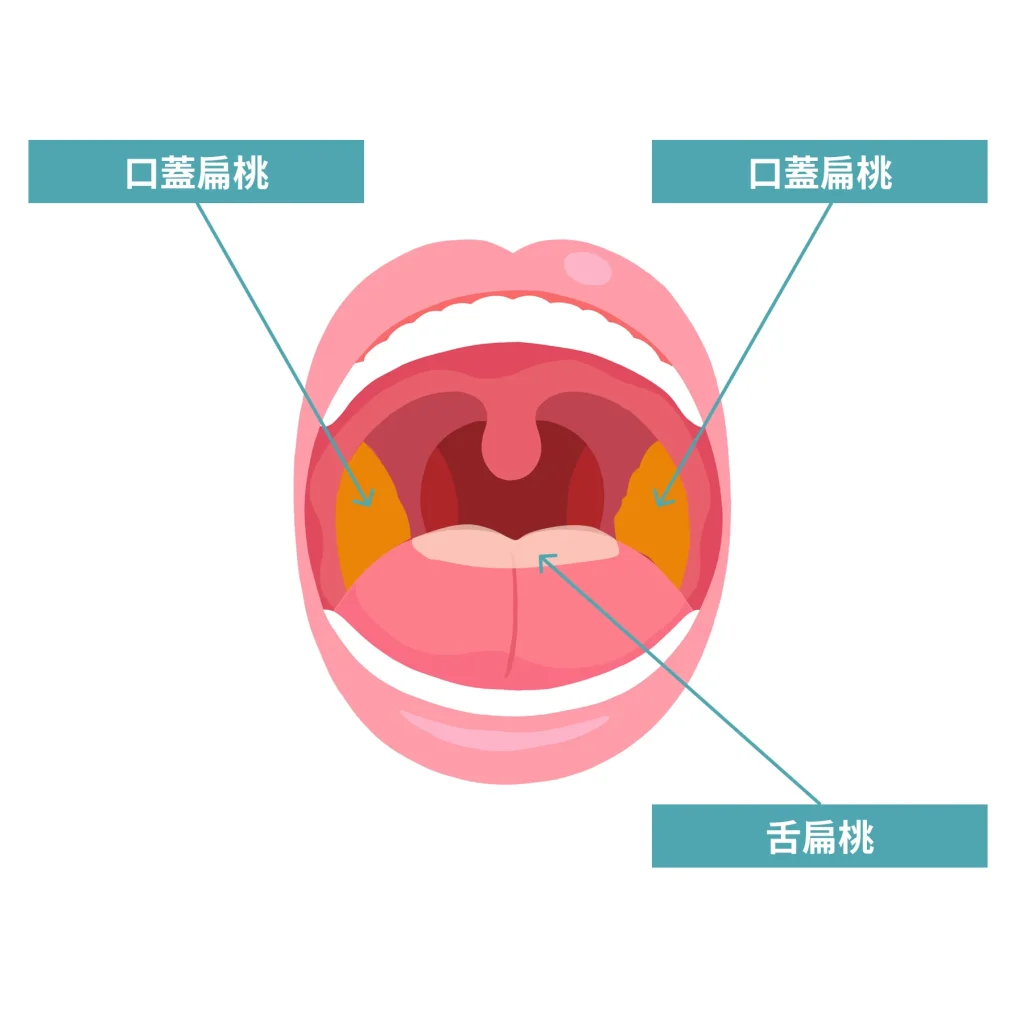

扁桃腺とは?免疫を担う器官の基礎知識

扁桃腺(口蓋扁桃)は、喉の奥の左右に位置するリンパ組織で、体内に侵入する細菌やウイルスを察知して免疫反応を引き起こす「防御のセンサー」のような役割を担っています。特に子供では免疫活動が盛んなため、扁桃腺が大きくなりやすい傾向があります。

扁桃腺は健康な状態であれば呼吸の邪魔になることはありませんが、炎症を繰り返したり、元々の構造的な特徴によって大きくなりすぎると、空気の通り道(気道)に圧迫を加えるようになります。

扁桃腺肥大がいびきを引き起こすメカニズム

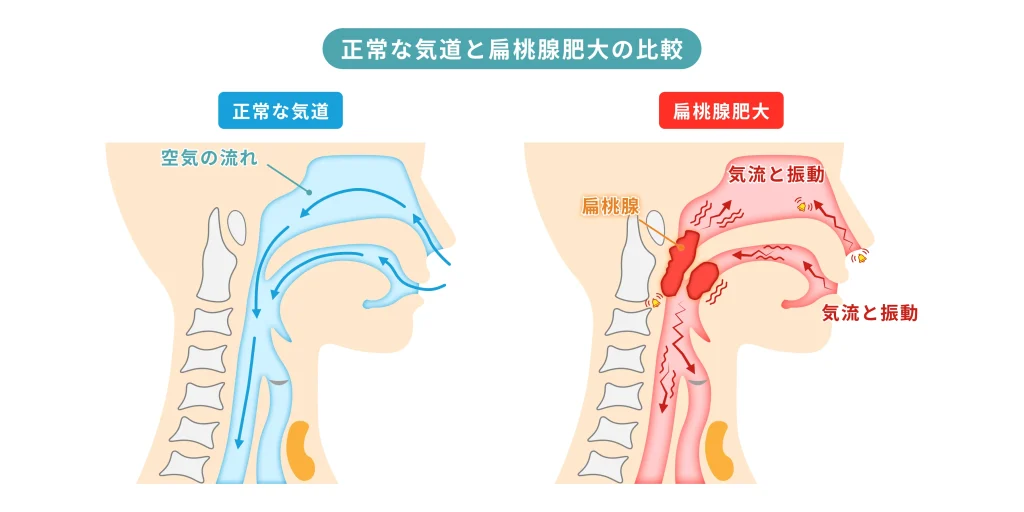

扁桃腺が肥大すると、喉の空間(咽頭腔)が狭くなり、吸い込む空気が通りにくくなることでいびきが発生します。気道が狭くなると空気の流れが乱れ、軟口蓋などの組織が振動しやすくなるため、いびきの音が大きくなるのが特徴です。

特に睡眠中は筋肉がゆるんで気道がさらに狭くなるため、もともと扁桃腺が大きい方は、いびきや無呼吸のリスクが高まりやすくなります。

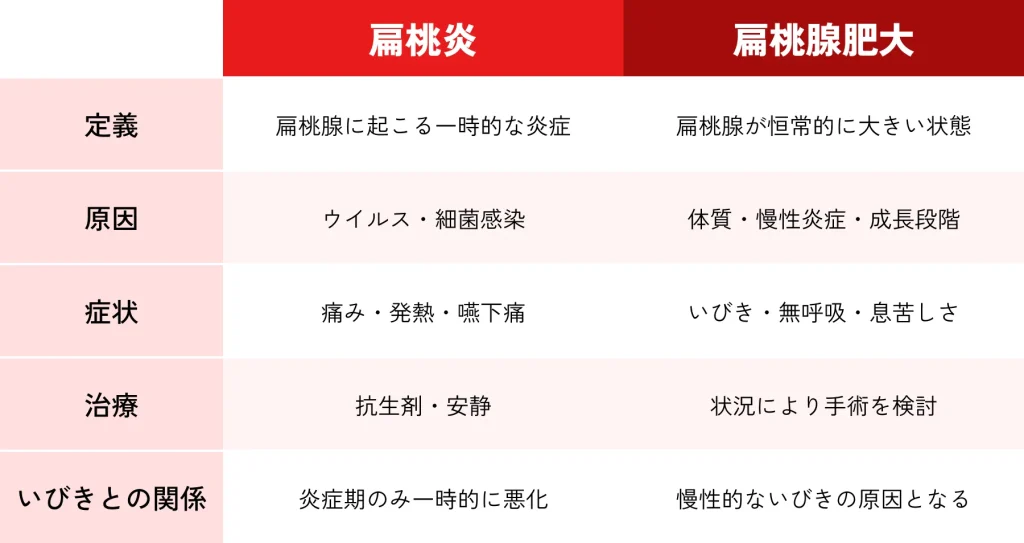

扁桃炎と扁桃腺肥大の違い

扁桃「炎」と扁桃腺「肥大」は似ているようで異なる状態です。関連するキーワードでも「扁桃炎 いびき」「扁桃腺肥大 いびき」が混同されがちのため、ここで明確に区別しておきます。

扁桃炎そのものは治れば大きさが元に戻ることが多いですが、慢性的な炎症を繰り返すことで扁桃腺が徐々に肥大し、結果的にいびきの原因となることがあります。

他のいびきの原因との違い

いびきにはさまざまな原因がありますが、扁桃腺肥大はいわゆる「構造的な原因」です。気道を物理的に塞いでしまうため、生活習慣の改善だけでは改善しにくい特徴があります。

他の原因との違いを整理すると以下のようになります。

- 扁桃腺肥大:喉の両側から気道を狭くする“構造”の問題

- 肥満:首周りや舌根部の脂肪が気道を圧迫

- 鼻づまり:アレルギー・鼻中隔湾曲症などで口呼吸になりやすい

- 舌根沈下:舌が喉の奥に落ち込み気道を塞ぐ

このように、扁桃腺肥大によるいびきは気道の形そのものが狭くなるため、原因の特定がとても重要です。

👉 いびきの主な原因についてはこちらで詳しく解説しています

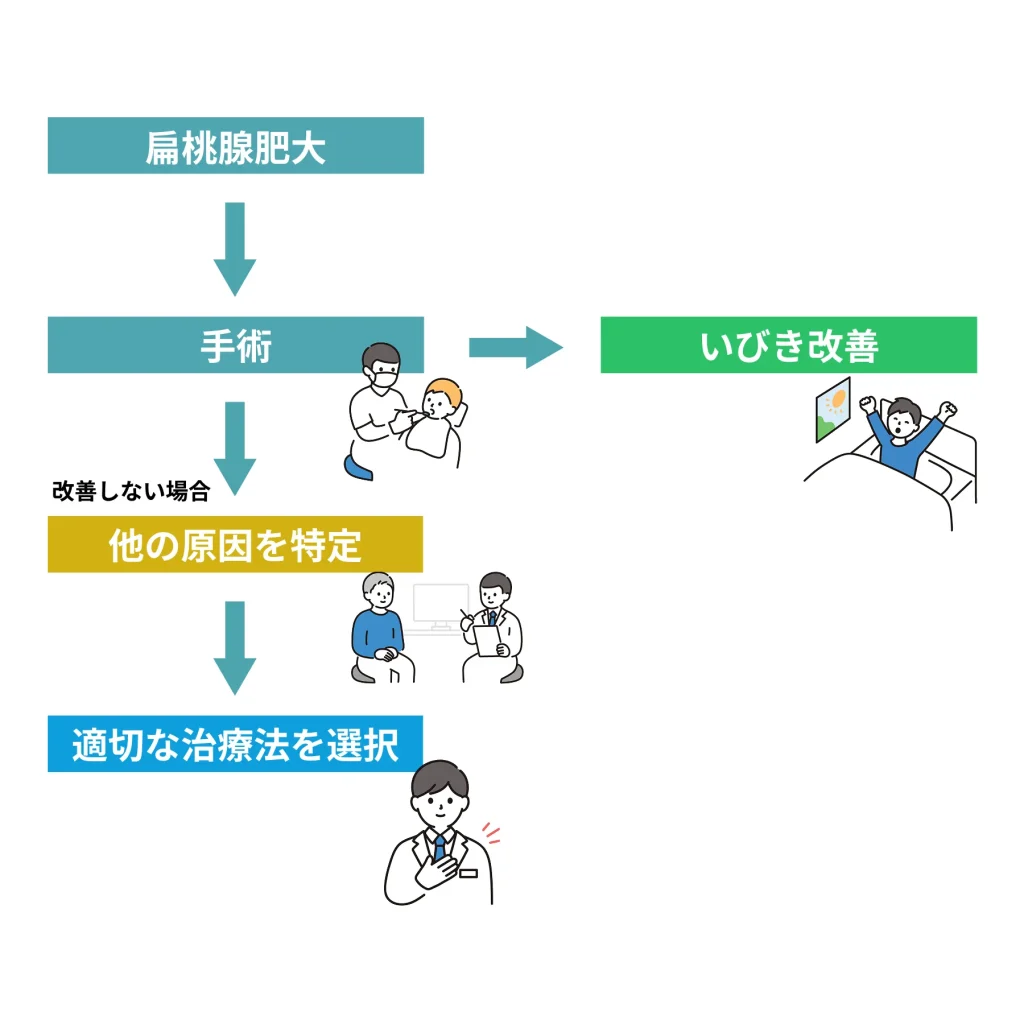

扁桃腺の手術でいびきは改善する?仕組みと「治らないケース」

扁桃腺が大きく気道を圧迫している場合、手術(扁桃腺摘出術)はいびき改善に有効な治療法のひとつです。しかし、すべての患者様が必ず改善するわけではなく、「手術してもいびきが続くケース」も確かに存在します。ここでは、手術の基本と効果の仕組み、そして非常に重要な“治らないケースの原因と対処法”を詳しく解説します。手術後の結果を左右するポイントを理解することで、後悔のない治療選択につながります。

扁桃腺摘出手術とは|主な3つの術式と特徴

扁桃腺摘出術は、肥大した扁桃腺を部分的または全体的に除去し、気道の通りを改善する手術です。多くの場合は全身麻酔で実施され、口の中からアプローチするため外に傷跡が残らないという特徴があります。代表的な術式は以下の3つです。

| 手術方法 | メリット | デメリット | 適応 |

|---|---|---|---|

| 従来の切除法 | 確実な切除が可能 | 出血・術後痛がやや多い | 全摘出が必要なケース |

| レーザー手術 | 出血が少なく回復が早い | 全摘出には不向きな場合も | 部分摘出に適するケース |

| コブレーション法(低温プラズマ) | 痛み・出血が少ない | 設備のある施設が限られる | 痛みの軽減を重視するケース |

どの術式が適しているかは、扁桃腺の大きさ・炎症の有無・患者様の年齢などによって異なります。

手術でいびきが改善する仕組み

扁桃腺を摘出する手術によって、いびきが改善する主な理由は気道が広がることにあります。気道がしっかり確保されると、睡眠中に空気がスムーズに流れやすくなり、軟口蓋やその周囲の組織が振動しにくくなるため、いびきが軽減されます。

さらに、気道の閉塞が改善されることで無呼吸の症状が和らぎ、日中の倦怠感や集中力の低下が軽くなるケースもあります。

ただし、どれだけ改善するかはいびきの原因が本当に扁桃腺にあるかどうかで大きく変わります。他の要因が絡んでいる場合は、改善効果が限定的になることもあります。

手術してもいびきが治らない5つのケース

扁桃腺の手術を受けても、いびきが続くケースには“明確な原因”があります。該当する原因を理解しておくことで、手術の適応が正しく見極められ、治療の失敗を防ぐことができます。

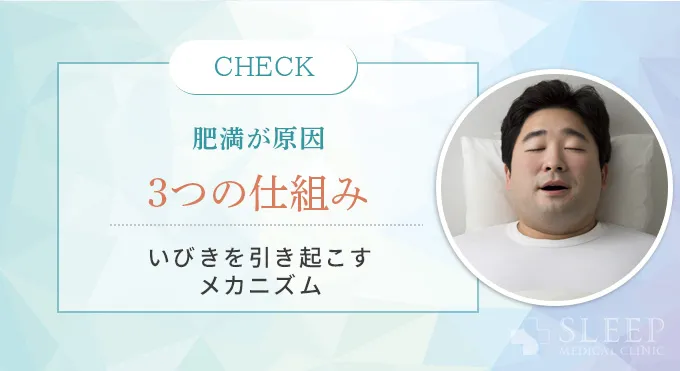

ケース1:肥満が原因で舌や首周りが気道を塞いでいる

最も多いのがこのケースです。 扁桃腺を摘出しても、首周りや舌根部に脂肪が多いと、気道が依然として狭いままのため、いびきが改善しないことがあります。

- 肥満では喉の周囲の脂肪が気道を圧迫

- 舌の付け根(舌根)に脂肪がつきやすく、無呼吸を起こしやすい

- BMI25以上だと改善が限定的な場合がある

対処法:減量・生活習慣改善・CPAP・マウスピース療法などを組み合わせて改善を図ります。

👉 肥満といびきの関係はこちらの記事で詳しく解説しています

ケース2:鼻づまりが強く口呼吸になっている

鼻の通りが悪いと、どうしても口呼吸になり、いびきが起こりやすくなります。扁桃腺摘出では鼻の問題は解決しないため、改善しないケースが存在します。

- 鼻中隔湾曲症・アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎などが影響

- 鼻呼吸ができないと、口呼吸が持続し喉が振動しやすい

対処法:鼻炎治療・鼻中隔矯正術・アレルギー治療などを同時に検討します。

ケース3:舌根沈下が原因で気道が閉じている

舌が睡眠中に喉の奥に落ち込む「舌根沈下」タイプのいびきは、扁桃腺の手術では改善しにくいことがあります。特に仰向けで寝る習慣がある方に多い傾向です。

- 加齢や筋力低下が原因で舌が落ち込みやすい

- 肥満と併発するケースも多い

- 手術後も無呼吸が残りやすい

対処法:マウスピース療法、舌の筋力トレーニング、横向き寝の習慣化などが有効です。

👉 舌根沈下についてはこちらの記事で詳しく解説しています

👉 舌トレーニングの方法についてはこちらの記事をご覧ください

ケース4:顎の骨格が小さい・後退している

下顎が小さい、または後ろに下がっている骨格の方は、気道そのものが狭く、扁桃腺摘出だけでは改善が難しいことがあります。

- 骨格的に気道が狭い構造

- 舌の位置が後方に下がりやすい

- 無呼吸を伴うことが多い

対処法:マウスピース療法・CPAP・顎の手術(重度の場合)などを組み合わせます。

ケース5:軟口蓋や口蓋垂(のどちんこ)が大きい

扁桃腺以外の喉の組織が大きい場合も、いびきが持続することがあります。特に軟口蓋が長い、口蓋垂が大きいタイプはいびきが起こりやすい傾向です。

- 扁桃腺以外の軟部組織が空気の通り道を塞ぐ

- 振動が大きく、強いいびきが出やすい

対処法:軟口蓋形成術、レーザー治療などを検討します。

手術前に必ず行うべき検査|正確な「原因の特定」が成功のカギ

扁桃腺摘出術の効果を最大限に引き出すためには、いびきや無呼吸の本当の原因を手術前の検査で正確に把握することが欠かせません。扁桃腺肥大が主因に見えても、実際には複数の要因が重なって症状を悪化させているケースが多いため、総合的な評価が重要です。

- 睡眠時無呼吸検査(PSG):AHI(無呼吸低呼吸指数)を測定し、症状の重症度や扁桃腺以外の原因の有無を確認

- 耳鼻咽喉科での詳細診察:鼻腔・咽頭・喉頭を内視鏡などで詳しく観察し、鼻づまり・軟口蓋の形状・舌の位置などを評価

- CT/MRIなどの画像検査:骨格、気道の狭さ、舌根の位置などを精密に把握

これらの検査によって、扁桃腺肥大+肥満、扁桃腺肥大+鼻づまりなど、複数の要因が関係している場合でも、最適な治療計画を立てることができます。

👉 睡眠時無呼吸症候群(SAS)についてはこちらで詳しく解説しています

手術をしても改善しなかった場合の主な治療法

手術後もいびきが続く場合、以下の治療法が有効です。原因ごとに効果的な治療法は異なります。

| 治療法 | 適応 | 効果 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| CPAP療法 | 睡眠時無呼吸の重症例 | 非常に高い | 即効性がある | 装着に慣れが必要 |

| マウスピース療法 | 軽度〜中等度の無呼吸 | 中等度 | 装着が簡単 | 顎の違和感が出る場合がある |

| レーザー治療 | 軟口蓋・口蓋垂が原因のいびき | 中等度 | 日帰りで可能 | 効果に個人差がある |

| 生活習慣改善 | 肥満・飲酒・姿勢が影響するケース | 補助的 | 副作用がない | 継続する必要がある |

いびき治療は、原因に合わせた治療法を組み合わせることで、より高い改善効果が期待できます。もし手術後もいびきが続く場合は、一人で悩まず専門医に相談し、最適な治療方法を一緒に探してみてください。

扁桃腺手術の費用はどれくらい?保険適用の仕組みと総額の目安

扁桃腺の手術を検討されている患者様にとって、「費用がどれくらいかかるのか」という点は最も気になる部分の一つです。この章では、保険適用の考え方から手術費用の総額、さらには高額療養費制度まで、患者様が安心して判断できるように詳しく解説します。

扁桃腺摘出手術は保険適用?知っておくべき基本

扁桃腺摘出手術は、多くの場合「保険適用」になります。医師が医学的に必要と判断した場合、保険診療として扱われます。ただし、美容目的や、明らかに医学的必要性が認められないケースでは保険適用外となります。

保険診療の場合、費用は「3割・2割・1割負担」に分かれます。ここでは一般的な3割負担・1割負担を基準に解説します。

具体的な手術費用の目安(3割負担/1割負担)

扁桃腺の手術費用は、手術そのものの費用に加えて、麻酔・入院・検査など複数の項目によって構成されます。以下は一般的な目安です。

| 項目 | 3割負担の場合 | 1割負担の場合 |

|---|---|---|

| 手術費用 | 約5万〜8万円 | 約1.5万〜3万円 |

| 麻酔費用 | 約2万〜3万円 | 約0.7万〜1万円 |

| 入院費用(1週間目安) | 約7万〜10万円 | 約2.5万〜3.5万円 |

| 術前検査費用 | 約1万〜2万円 | 約0.3万〜0.7万円 |

| 総額 | 約15万〜23万円 | 約5万〜8万円 |

手術費用は、医療機関・地域・入院日数によって変動しますが、一般的には上記のような費用感になります。今回の費用目安は、厚生労働省の診療報酬点数表に記載されている「扁桃摘出術(K377)」などの保険点数を基に算出しています。

参照:厚生労働省

高額療養費制度の自己負担上限額

医療費が高額になる場合、自己負担額を軽減できるのが「高額療養費制度」です。この制度では、所得に応じて月ごとの自己負担額の上限が決まり、上限を超えた分は後から払い戻されます。

| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |

|---|---|

| 年収約370万円未満 | 約57,600円 |

| 年収約370〜770万円 | 約80,100円 |

| 年収約770〜1,160万円 | 約167,400円 |

- 適用には申請が必要(多くは自動連携または手続きで対応)

- 入院や手術がある場合に特に有効

- 世帯合算も可能な場合がある

入院日数と費用の関係

扁桃腺手術は医療機関によって入院期間が異なります。一般的には3〜7日程度ですが、短期入院や日帰り手術を行う医療機関もあります。

- 入院が短いほど費用は抑えられる傾向

- 術後の出血リスクがあるため医師の指示に従う必要がある

- 無理に短期入院を選ぶのではなく安全性を優先することが重要

費用を抑えたい場合でも、術後経過や合併症リスクを考慮し、適切な入院期間を選ぶことが大切です。

保険適用外(自費診療)となるケースとは?

扁桃腺の手術でも、以下のようなケースでは保険適用外になる可能性があります。

- 美容目的の喉・口腔形状の改善

- 医学的必要性が明確でない部分切除

- 保険適用の条件を満たさない検査や処置

自費診療の場合、費用はおおむね30万〜50万円ほどになることがあります。必ず事前に医師へ確認し、見積もりを取ることが重要です。

ここまで手術の費用を確認してきましたが、「本当に手術が必要なのか?」「自分はいびきのどのタイプなのか?」は、喉の構造や生活習慣によって大きく異なります。スリープメディカルクリニックでは、気道の状態などを総合的に評価し、「手術が向いているのか」「他の治療が適しているのか」を分かりやすく説明しています。気になる方は、ぜひ一度お気軽にご予約ください。

子供と大人の扁桃腺といびきの違い

扁桃腺は年齢によって大きさや役割が異なるため、子供と大人では「いびきの原因」や「治療方針」が変わってきます。同じ“扁桃腺肥大”であっても、どのような年齢層かによって症状の現れ方や注意すべき点が大きく異なります。

この章では、子供に多い特徴、大人特有のリスク、さらに両者の違いをまとめて整理します。

子供の扁桃腺肥大といびきの特徴

子供は免疫機能が活発な時期にあり、扁桃腺やアデノイドが大きくなりやすい傾向があります。医学的には4〜8歳頃に最も大きくなるとされており、この時期はいびきや睡眠時無呼吸を引き起こしやすくなります。

引用:兵庫医科大学病院

この時期の子供は、体の成長に伴って扁桃腺が大きくなりやすく、さらにアデノイド肥大を併発するケースも少なくありません。また、子供のいびきは学習面や成長面に影響が及ぶ可能性がある点も注意が必要です。

十分な睡眠が確保できないと日中の眠気や集中力の低下につながり、生活リズムが乱れることもあります。

子供の扁桃腺肥大の診断基準と治療

子供の場合、扁桃腺が大きくても成長とともに自然と小さくなるケースもあります。そのため、必ずしもすぐに手術が必要になるわけではありません。ただし、明らかに呼吸や睡眠に支障が出ている場合は治療を検討します。

- 日中の強い眠気や機嫌の悪さが続く

- 睡眠中の呼吸停止・苦しそうな呼吸

- いびきが毎日続いている

- 食事中の飲み込みが悪い

治療は、経過観察・薬物療法・手術などから選択されますが、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)が確認される場合は手術が検討されることがあります。

大人の扁桃腺肥大といびきの特徴

大人になると扁桃腺は自然に小さくなることが多いため、扁桃腺肥大によるいびきは子供より少ない傾向があります。しかし、慢性的な炎症や体質により、大人でも扁桃腺が大きいまま残る場合があります。

また、大人のいびきは扁桃腺以外の要素(肥満・鼻づまり・舌根沈下など)が複合的に関わることが多く、「扁桃腺だけが原因」とは限りません。

- 加齢とともに筋力が低下し、気道が狭くなりやすい

- 肥満の影響が大きく、舌根沈下を併発しやすい

- 術後の出血リスク・術後痛は子供より高い傾向

そのため大人の治療では「どの要因がどれくらい影響しているか」を正確に見極めることが特に重要です。

子供と大人の違いまとめ

最後に、子供と大人の扁桃腺肥大といびきの違いを一覧で整理します。

| 項目 | 子供 | 大人 |

|---|---|---|

| 扁桃腺の大きさ | 大きくなりやすい | 加齢で小さくなることが多い |

| いびきの主な原因 | 扁桃腺・アデノイド肥大 | 肥満・鼻づまり・舌根沈下など複合的 |

| 治療判断 | 成長・発達への影響を重視 | 生活への支障・無呼吸の重症度を重視 |

| 手術のリスク | 比較的低い | 子供より出血・痛みのリスクが高い |

| 回復期間 | 早い | 子供より遅め |

このように、扁桃腺の大きさや症状の出方は年齢によって大きく異なります。自分自身、またはお子様の状態に合わせて適切に判断することが大切です。

スリープメディカルクリニックで行ういびき治療

スリープメディカルクリニックは、いびきや睡眠時無呼吸症候群に特化した治療を提供するクリニックです。この章では、当院で取り扱っている主な治療法である「スノアレーズ」と「CPAP療法」について、その特徴や治療効果を詳しくご説明します。

最新いびきレーザー治療「スノアレーズ」

スノアレーズは、喉や口蓋(軟口蓋)にレーザーを照射し、組織を引き締めて気道を広げることで、いびきの発生を抑える最新のレーザー治療です。従来の切開や縫合を伴う手術とは異なり、メスを使用しないため、身体への負担が非常に少ないことが特徴です。

当院では、患者様一人ひとりの喉の形状や症状に合わせて照射設定を調整しており、より高い効果を目指すオーダーメイド治療として提供しています。

また、スノアレーズは自由診療となり、料金は以下のとおりです。

| 治療プラン | 料金(税込) |

|---|---|

| 初回トライアル | 21,780円 |

| 単回治療 | 99,000円 |

| 3回コース | 297,000円 |

| 6回コース | 534,600円 |

いびきの原因が軟口蓋や口蓋垂のたるみにある患者様には、特に適した治療法です。

👉 レーザー治療「スノアレーズ」の詳細はこちらをご覧ください

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(持続陽圧呼吸療法)は、主に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療に用いられる標準的な治療法です。睡眠時に専用のマスクを装着し、鼻から一定の空気圧を送り込むことで、閉塞しやすい気道を支え、呼吸の安定を図ります。

- 気道を広げる:空気圧によって喉の閉塞を予防

- 無呼吸の改善:呼吸停止や酸素低下を防ぐ

- 睡眠の質向上に寄与:日中の眠気や倦怠感の改善が期待できる

- 保険適用:適応条件を満たす場合は保険診療に該当

特に中等度〜重度の睡眠時無呼吸症候群において、高い治療効果が期待される治療法です。

👉 CPAP療法について詳しくはこちらをご覧ください

クリニックの理念と実績

当院は、単に「いびきを止める」ことだけにとどまらず、患者様の生活全体の質(QOL)を向上させることを診療理念としています。

これまでに2万人以上の症例を扱ってきた実績があり、駅チカで土日も対応するクリニックとして、多くの方が通いやすい環境を整えています。一方で、拠点によっては土日が休診となる院もありますので、受診の際は事前の確認がおすすめです。

2025年時点では、新宿・銀座・渋谷・上野・横浜・船橋・大宮・大阪・名古屋・京都・神戸・福岡と全国に拠点を設けており、アクセスしやすい立地で継続的な通院をサポートしています。

無料カウンセリングのご案内

いびきの原因は患者様それぞれ異なるため、まずは現在の症状やお悩みを丁寧に伺い、必要な治療の方向性をわかりやすくご提案しています。いびきでお悩みの方は、ぜひ無料カウンセリングをご活用ください。

「自分はいびきの治療が必要なのか知りたい」「手術以外の選択肢を知りたい」という方も、まずは一度お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

扁桃腺といびきの関係、手術、治療方法に関して、主な質問をまとめました。

Q1. 扁桃腺の手術をすれば、いびきは必ず治りますか?

扁桃腺がいびきの主な原因である場合は、改善が期待できます。ただし、肥満・鼻づまり・舌根沈下・骨格など、ほかの要因が関係している場合は、手術だけでは十分に改善しないケースもあります。事前の検査で「いびきの原因」を正確に把握することが大切です。

Q2. 扁桃腺摘出後の痛みはどれくらいありますか?

痛みの感じ方には個人差がありますが、術後数日〜1週間程度は喉の痛みが続くことが一般的です。食事のしやすさや飲み込みにも影響が出る場合がありますが、時間とともに改善していきます。

Q3. 子供の扁桃腺肥大はいびき以外にどんな影響がありますか?

子供の場合、いびきや無呼吸によって睡眠の質が低下し、日中の眠気、集中力低下、情緒の不安定、学習への影響などが生じる可能性があります。また、アデノイド肥大を併発すると、口呼吸や中耳炎のリスクが高まることがあります。

Q4. 大人のいびきは扁桃腺以外が原因になることもありますか?

多くの場合、いびきの原因は複合的です。扁桃腺以外にも、肥満、鼻づまり、舌根沈下、顎の骨格、飲酒習慣などが影響することがあります。大人のいびき改善には、原因を総合的に評価することが重要です。

Q5. 扁桃腺の手術費用はどれくらいかかりますか?

保険適用の場合、3割負担で約15万〜23万円が目安です。手術費用だけでなく、麻酔、入院、術前検査を含めた総額となります。医療機関や入院日数によって変動するため、事前に確認しておくと安心です。

Q6. 手術以外でいびきを改善する方法はありますか?

はい、いびきの原因によって複数の選択肢があります。レーザー治療、CPAP療法、マウスピース、体重管理、寝姿勢の改善などが挙げられます。原因に合わせて複数の治療を組み合わせることもあります。

Q7. どの治療が自分に合っているかわからないのですが?

いびきの原因は患者様それぞれ異なるため、検査や問診での評価が重要です。まずは専門家に相談し、状態を分析したうえで最適な治療を提案してもらうことをおすすめします。

まとめ|扁桃腺が原因のいびきを正しく理解し、最適な治療選択を

扁桃腺肥大は、いびきの主要な原因のひとつです。しかし、同じ“扁桃腺が大きい”という状態でも、子供と大人では症状の現れ方が異なり、治療方針も大きく変わることがあります。また、扁桃腺摘出手術は大きな改善が期待できる治療法ですが、すべてのいびきが必ず改善するわけではありません。

本記事では、扁桃腺といびきの関係、手術で改善しやすいケースと治りにくいケース、そして具体的な手術費用や子供と大人の違いについて詳しく解説しました。特に「手術しても治らないケース」を知っておくことは、後悔のない治療選択につながります。

- 扁桃腺肥大は気道を狭くし、いびきの原因になりやすい

- 手術で改善しやすいのは、扁桃腺が主因となるケース

- 肥満・鼻づまり・舌根沈下・骨格などが原因の場合は改善が限定的

- 手術費用は保険適用で約15〜23万円が目安

- 子供は扁桃腺肥大が主因、大人はいびきの原因が複合化しやすい

いびきは「単なる生活上の悩み」と思われがちですが、睡眠の質や日中の集中力、健康状態にまで影響することがあります。原因が扁桃腺だけではない場合、レーザー治療やCPAP療法、マウスピースなど、さまざまな選択肢を組み合わせて改善を目指すことができます。

いびきの改善には、ご自身の状態を正確に知ることが最も重要です。どの治療が合っているのか迷っている方は、専門家に相談することで、適切な治療選択がしやすくなります。気になる症状がある場合は、ぜひ早めに一度ご相談ください。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。

あなたの眠りに役立つヒントや

おトク情報をLINEでお届けします!