舌根沈下とは?原因から治療法・予防策まで徹底解説

舌根沈下は、舌の根元部分が後方に下がる状態を指し、呼吸や嚥下に影響を及ぼすことがあるため、その理解と対策が重要視されています。特に睡眠時無呼吸症候群などの疾患とも関連が深く、放置すると健康リスクが高まる可能性があります。

皆様は、舌根沈下がどのような原因で起こり、具体的な症状がどのように現れるのかご存じでしょうか。また、どのような治療法や予防策があるのか、不安や疑問を抱えている方も多いはずです。舌根沈下の正しい知識は、ご自身やご家族の健康管理に欠かせません。

本記事では、舌根沈下の原因から、症状の特徴、専門的な治療法、看護の現場で行われているケア、そして日常生活で実践できる予防策までを詳細に解説します。専門医の監修を経て信頼性の高い情報を提供し、患者様の安心と適切な対処に役立つ内容となっています。

舌の正常な状態と比較しながら、舌根沈下が健康に与える影響をわかりやすく説明し、症状に気付いた際の早期対応の重要性もお伝えします。呼吸障害や嚥下困難といった問題を未然に防ぐために、ぜひ参考にしてみてください。

また、関連する睡眠時無呼吸症候群の記事や看護ケアに関する情報も併せてご覧いただくことで、より包括的に舌根沈下への理解を深められます。正しい知識を持つことが、健康維持への第一歩となるでしょう。

舌根沈下の基礎知識

舌根沈下は、舌の根元部分が正常な位置よりも奥に下がってしまう状態を指します。この状態は、呼吸や嚥下(飲み込み)機能に深く関係しており、適切な対処をしないと健康にさまざまな影響を及ぼします。ここでは、舌根沈下の根本的な原因やその背景となるメカニズムを詳しく解説し、なぜこの状態が起こるのか、その仕組みを理解していただけるようにします。

舌根沈下とは?

舌根沈下とは、舌の根元が喉の奥に向かって下がり、気道を部分的に塞ぐことを意味します。通常、舌は口の中で安定した位置にあり、呼吸や食事の際の通り道を確保しています。ところが、舌根沈下が起こると舌が落ち込み、気道の空間が狭くなるため、呼吸がしづらくなったり、嚥下時に違和感や誤嚥のリスクが上昇したりします。

この状態は加齢や筋力低下、あと病気の影響で筋肉や神経の働きが弱まることで生じるのが一般的です。舌根沈下が進行すると、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの呼吸障害を引き起こす可能性も指摘されており、早期に原因を見極めて対策を取ることが重要です。

『睡眠時無呼吸症候群を自分で簡単にセルフチェック!症状や治療法まで徹底解説』の記事では、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のチェックリストや診察の流れを分かりやすく解説していますので、参考になさってください。

舌根沈下が起こる解剖学的背景

舌は主に舌骨という骨に支えられ、複数の筋肉によって繊細に動いています。舌根沈下の理解には、舌の構造とその周囲の解剖学的特徴を把握することが欠かせません。

舌骨は喉の前部に位置し、舌や喉の筋肉の支えとなる大切な骨です。舌を動かす筋群には、舌筋(舌を上下左右に動かす筋肉)と舌外筋(舌骨や顎骨などと繋がる筋肉)があります。これらがバランス良く働くことで、舌は安定した位置に保たれています。

しかし、加齢や疾患によって筋力が低下すると、舌やその周辺筋の支持力が落ちて舌根が沈下しやすくなります。特に、舌根部は咽頭の入り口近くに位置しているため、ここが沈み込むと呼吸路が狭まり、気道閉塞や誤嚥のリスクが増加します。

さらに、神経支配の問題も大きな影響を与えます。舌の動きは第12脳神経(舌下神経)によって制御されており、この神経の障害があると筋肉の動きが制限されて舌根沈下状態を引き起こすことがあります。

舌根沈下の医学的な定義や理解をさらに深めたい方は、以下の記事をご参照ください。

[舌根沈下とは?原因・症状・治療法を徹底解説(医療・看護用語辞典)]

主な原因一覧

舌根沈下の原因は多岐にわたり、その多くは筋肉の低下や神経機能の障害に起因します。ここでは、代表的な原因を具体的にご紹介します。

- 加齢: 年を重ねるごとに筋力は自然に低下し、舌の支持筋も弱くなります。筋力の低下は特に高齢者に多く見られ、舌根沈下に繋がりやすいです。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS): 舌根沈下は睡眠時無呼吸症候群の根本原因の一つです。睡眠中に舌根が沈下して気道を塞ぐため、呼吸が何度も一時停止し、睡眠の質が著しく低下します。具体的な症状や重症度の判断基準については、『睡眠時無呼吸症候群の症状とは?いびきから見逃せない健康リスクまで完全解説』で詳しく解説されていますので、ぜひ併せてご参照ください。

- 神経疾患: パーキンソン病や脳卒中後遺症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経疾患で神経支配が弱化すると、舌の動きが悪くなり沈下を引き起こすことがあります。

- 口腔・咽頭手術の後遺症: 舌や周辺組織の手術後に筋肉や神経の機能が損なわれると、舌根沈下になることがあります。

- 肥満: 首周りの脂肪組織が増加することで物理的に気道が狭くなり、舌が後方に押されやすくなります。これが沈下の一因になるケースもあります。

- 加齢による組織の弛緩: 結合組織や筋膜の弾力性が失われることで、舌を支える構造自体が緩み、沈下しやすくなります。

これらの原因が単独で作用することもあれば、複合的に絡み合って舌根沈下を悪化させることもあります。特に高齢の患者様では複数のリスク因子が重なることが多い傾向にあります。

リスク因子とその影響

舌根沈下の発症リスクを高める要因は、原因と部分的に重なりますが、より生活習慣や環境面からの要素も含まれます。患者様の舌根沈下対策を立てる際には、これらのリスク因子を把握することが重要です。

- 加齢による筋力低下: 筋肉量と筋力の自然減少は子供から高齢者まで起こりますが、特に60歳以上で顕著です。舌筋も例外ではなく、舌の支持機能低下に繋がります。

- 生活習慣(喫煙・飲酒): 喫煙や過度の飲酒は口腔や咽頭の組織を弱らせるほか、慢性的な炎症や粘膜の劣化を引き起こし、筋肉機能の低下を促進します。

- 肥満: 体重が増加することで、首回りの脂肪が増え、舌が後方に押されやすくなるためリスクが増します。内臓脂肪の蓄積とも関連が深く、生活習慣病と併発しやすいです。

- 睡眠障害: 睡眠の質が悪いと筋肉の修復が阻害され、舌筋の性能低下につながることがあります。慢性的な睡眠不足や質の悪さが沈下を助長します。

- 既往症: 糖尿病や神経疾患などの持病は、筋肉や神経の働きに影響を及ぼし、舌根沈下の原因となります。

- 口呼吸の習慣: 鼻閉塞やアレルギー疾患による口呼吸は、舌の位置を不安定にし、沈下しやすい環境を作ることがあります。

このようにリスク因子は多岐にわたり、患者様それぞれの生活背景や健康状態を考慮した総合的な評価が必要です。適切な診断や治療計画を立てるうえで、これらの因子を見逃さないことが大切となります。

特に仰向けで寝る習慣がある方や、高齢で寝たきりの方は舌根沈下のリスクが高まります。

寝たきり状態における舌根沈下の影響と具体的な対処法については、以下の記事も参考になります。

[寝たきりによる舌根沈下とは?原因・リスク・対応策を徹底解説]

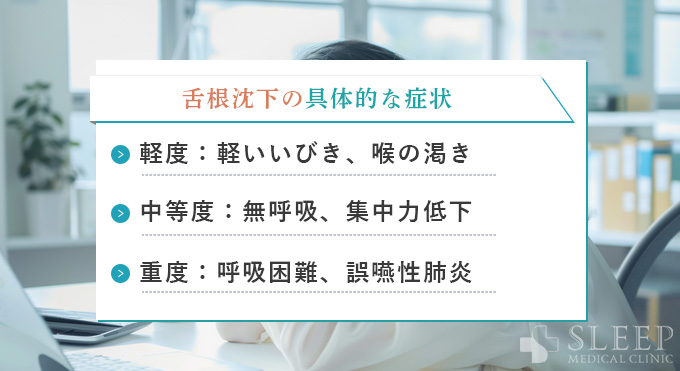

舌根沈下の具体的な症状

舌根沈下は、患者様の体にさまざまな症状として現れることがあります。症状の現れ方は初期段階から進行段階にかけて異なり、軽度の不快感から生命に関わる呼吸障害まで幅広く存在します。ここでは、その具体的な症状の特徴や重症度の評価方法、そして医療機関での診断プロセスについて解説します。症状を正しく理解し、適切な診断を受けることが患者様の安全な治療につながるため、詳しく知っておきましょう。

初期症状から進行した症状まで

舌根沈下の症状は、その進行度によりさまざまな形で現れます。軽度の段階では自覚しにくいものもあり、見過ごされがちですが、徐々に身体に与える影響が大きくなっていきます。

- 軽度の初期症状

- 睡眠中にわずかないびきをかく。

- 朝起きたときに喉の渇きや軽い違和感がある。

- 就寝中に何度か目が覚めることがある。

- 日中に軽い倦怠感を感じることがあるが、明確な原因が思い当たらない。

- 体調は悪くないが、以前より疲れやすくなったように感じる。

- 中等度の症状

- 明瞭ないびきや、断続的な呼吸の停止(睡眠時無呼吸の軽症例)。

- 日中の疲労感や集中力低下。

- 嚥下障害により咳込みや誤嚥のリスクが増える。

- 重度の進行症状

- 明らかな無呼吸エピソード、呼吸困難感を伴う。

- 慢性的な低酸素状態による血圧異常や心血管系の問題。

- 嚥下障害により頻繁な誤嚥性肺炎などの合併症。

患者様によっては、こうした症状のうち複数が同時に現れることもあり、早期発見が健康維持につながります。

舌根沈下による全身症状の可能性

舌根沈下は局所的な問題だけでなく、全身的な健康に影響を及ぼすことが知られています。特に無呼吸症状が慢性的になると、以下のような全身症状が現れるケースがあります。

- 慢性的な疲労感と日中の眠気: 睡眠の質が著しく低下し、日常生活のパフォーマンスが低下します。

- 高血圧や心疾患のリスク増大: 途中で呼吸が止まることで血中酸素濃度が下がり、心臓に負担がかかります。

- 認知機能の低下: 酸素不足が脳に影響し、記憶力や判断力の低下を招く場合があります。

- うつ病や不安障害の増加: 睡眠障害に伴う精神的なストレスが心理的症状を助長することもあります。

これらの症状は舌根沈下から派生する睡眠呼吸障害に関連していることが多く、専門的な治療介入が必要とされます。

医療機関での診断プロセス

舌根沈下の診断は、多角的な視点から綿密に行われます。正確な診断が早期治療と予後の改善に繋がるため、医療現場では以下のような手順を踏むことが一般的です。

- 問診: 患者様の症状や既往歴、生活習慣について詳細に伺い、リスク因子を特定します。

- 身体的検査: 口腔内の視診や触診により、舌や咽頭の状態を評価します。舌の位置、筋力、可動域などが重点的にチェックされます。

- 画像診断: 内視鏡検査やレントゲン検査、CTスキャンなどで喉の内部構造を詳細に観察し、舌根部の位置や気道の狭窄状況を確認します。

- 睡眠検査(ポリソムノグラフィ): 睡眠時の無呼吸が疑われる場合、体内酸素濃度や呼吸状態を一晩かけてモニタリングします。

- 嚥下機能検査: 必要に応じて、嚥下造影検査などを用いて誤嚥リスクを評価します。

これらの検査結果を総合的に判断し、舌根沈下の程度や原因を明らかにしていきます。適切な診断により、患者様一人ひとりに最適な治療計画を立案することが可能となります。

典型的な症例紹介

実際に診療の場で見られる舌根沈下の症例は多様ですが、以下は代表的なケースです。

- ケース1:高齢の女性患者様 70代の女性患者様は、最近いびきがひどくなり、日中の眠気が強まったとの訴えで来院しました。口腔内診察で舌根が奥に下がっていることが確認されました。睡眠検査の結果、軽度の睡眠時無呼吸が認められ、舌根沈下による気道狭窄が主因と診断されました。

- ケース2:中年男性の肥満患者様 50代男性で、肥満傾向があり、就寝中に呼吸が止まるような症状を自覚。内視鏡検査により舌根沈下が著しく、気道が狭くなっていたため、体重管理と筋力強化を中心とした保存的治療を開始しました。

- ケース3:神経疾患による舌根沈下 60代男性患者様は脳卒中の後遺症で舌下神経の機能障害があり、舌根沈下の症状が出現。嚥下困難や誤嚥性肺炎のリスクが高いため、専門的なリハビリテーションと嚥下ケアを実施しています。

これらの症例は、舌根沈下の多様な発症背景と症状の幅広さを示すものであり、患者様の状態に応じたきめ細かな診断と治療が重要であることを教えています。

舌根沈下の治療法

舌根沈下は放置すると呼吸障害や嚥下障害、さらには睡眠の質の著しい低下を招くことがあります。早期に適切な治療を開始することが患者様のQOL向上に直結します。この章では、保存的治療から外科的治療、薬物療法、さらに最先端医療技術の最新情報まで幅広く解説し、患者様にとって最適な治療選択をサポートします。

保存的治療

まず、保存的治療は侵襲を伴わず、患者様の日常生活に取り入れやすい方法として推奨されることが多いです。主な内容は身体の姿勢改善、舌や口部の筋肉強化トレーニング、呼吸法指導などがあります。

姿勢改善では、寝るときに頭を少し高くすることで舌が気道を塞ぐリスクを軽減できます。また、仰向けで寝ることが舌根沈下を助長する場合は、側臥位を推奨されることもあります。こうした体位改善は、無理なく始められ、効果を感じやすい初期対応策と言えるでしょう。

筋力強化トレーニングでは、舌の筋肉群を対象とした「舌体操」があります。たとえば舌尖を口蓋に押し付ける、舌を前後左右に動かすといった運動は、舌の位置を保持しやすくする効果が認められています。特に高齢の患者様で筋力低下による舌根沈下が疑われる場合には、このような舌体操が症状の改善に繋がることが多いです。

なお、舌の筋力トレーニングの方法や実際の効果については、『いびきに効く舌トレーニングの方法と舌根沈下への効果の実態』の記事もぜひご覧ください。

さらに、呼吸機能の改善も見逃せません。鼻呼吸を促すトレーニングや口呼吸癖の改善指導を通して、正常な呼吸様式を促す方法が保存療法の一環として実施されています。呼吸リハビリテーションを行う医療機関も増えており、多職種連携が患者様の負担軽減と効果向上に貢献しています。

これらの方法は副作用がほぼなく、患者様自身が日々のケアに取り組むことができるため、根気強く続けることが重要です。定期的な専門医のフォローアップと合わせて行うと良いでしょう。

外科的治療の種類と適応

保存的治療で十分な改善が見られない重度の舌根沈下患者様には、外科的アプローチが選択されることがあります。代表的な方法には、舌根部の組織を直接的に調整する手術や骨格の整形、気道拡張手術などが含まれます。

たとえば、「舌基底部固定術」は、舌の根元を前方に引き出して気道の閉塞を防ぐ手術で、難治性の睡眠時無呼吸症候群でも効果が確認されています。また、顎骨前方移動術は、顎の骨格自体を前方に移動させることで舌根の位置を前にずらし、気道の確保を促す治療法です。これらは専門施設での詳細な評価(CT検査や嚥下機能検査など)を経て慎重に検討されます。

しかし、どの手術も一定のリスクを伴い、術後の腫れや疼痛、出血リスク、さらに嚥下障害の悪化などが起こりうるため、患者様本人と医療チームが十分にリスクとベネフィットを話し合いながら決定することが求められます。

近年は、局所麻酔を用いて短時間で実施可能なレーザー切除術やラジオ波焼灼術も導入され、身体的負担を軽減しつつ症状改善を図るケースも増えています。これらの新技術は特に高齢者や手術リスクの高い患者様にとって有益となることがあります。

薬物療法の概要と効果

舌根沈下そのものを直接治療する薬は現在のところ限定的ですが、症状改善のために補助的に活用されるケースがあります。たとえば、口腔内の乾燥を軽減するための分泌促進剤や抗炎症薬、睡眠の質を改善する薬剤などが処方されることがあります。

また、舌の筋緊張を高める目的で神経伝達物質に作用する薬剤が研究段階で注目されています。これらは筋力低下が一因となる舌根沈下に対して効果が期待されていますが、臨床実用化には至っていません。

いずれにしても、薬物療法は主に症状の緩和や合併症の予防を目的とし、単独での根本治療にはならない点が重要です。患者様ごとの全身状態を踏まえながら、医師が最適な薬剤選択を行います。

治療選択のためのポイント

治療法の選択は多様であり、患者様の症状の重篤さ、合併症の有無、ライフスタイル、年齢、希望に応じてカスタマイズされます。以下のポイントを踏まえることが重要です。

- 症状の段階を正確に把握すること:軽度であれば保存療法から開始し、進行している場合は早期に外科的治療を検討する。

- 合併症を見逃さないこと:睡眠時無呼吸症候群や嚥下障害など関連疾患がある場合、専門医との連携が不可欠。

- 患者様の生活環境や意向を尊重すること:治療の負担や副作用を最小限に抑える方針が望ましい。

- 継続的なフォローアップの重要性:治療経過を見ながら柔軟に対応方針を調整することが成功の鍵。

具体例として、ある高齢の患者様は保存的治療で改善傾向が見られ、持病の心疾患のため外科手術は回避しました。一方、若年の患者様は顎骨手術にて症状が大幅に軽減し、日常生活の質が向上したケースも報告されています。これらは患者様個々の状況に合わせた専門的判断のもとで治療が行われている証です。

治療の現場で使われる最新技術

医療技術の進歩により、舌根沈下治療にも革新的なアプローチが登場しています。最新の技術を活用することで、伝統的な治療法に比べて負担軽減や効果持続の期待が高まっています。

たとえば、3Dプリンタ技術を応用した患者様専用の口腔内装置が開発されており、舌の位置保持や気道拡張効果を個別設計で高めています。これにより、快適性と治療効率が大幅に向上するケースが増えています。

また、AI技術を活用した睡眠時の舌根位置のモニタリングシステムも導入されはじめており、治療効果の客観的評価やリアルタイムでの調整に活用されています。これらの技術は患者様の生活の質を守る重要なツールとなっています。

さらに、超音波や内視鏡による舌根部の精密診断技術も進歩し、治療計画の最適化に貢献しています。これにより、無駄な手術を避け安全性を高めることが可能になりました。

このように最新医療技術を積極的に取り入れることは、患者様の負担軽減と効果的な症状改善に繋がり、今後の標準治療となることが予想されます。

看護視点からみる舌根沈下のケア方法

看護の現場では、舌根沈下患者様の日常観察と適切なケアが疾患管理において不可欠です。この章では看護師が押さえるべきポイントを具体的に整理し、患者様の生活の質向上を支援する方法を詳述します。

看護師が知るべきポイント

看護師は患者様の状態変化をいち早く察知する役割を担っています。特に舌根沈下では、呼吸・嚥下機能の徴候を日々観察し、悪化兆候の早期発見に努めることが重要です。

具体的には以下の点がポイントです。

- 呼吸の乱れやいびきの有無、呼吸困難のサイン

- 嚥下時のむせや誤嚥の兆候

- 口腔内の乾燥状態や粘膜の炎症

- 体位変換時の呼吸変化の観察

- 意識レベルの変化や疲労感の訴え

これらの観察情報は、医師への報告のみならず、多職種チームとの連携に活かされます。

患者観察と早期発見の重要性

舌根沈下の重症化は急激に起こることもあり、看護師の迅速かつ的確な観察が患者様の生命予後に直結します。特に夜間のいびきや呼吸停止時間の増加は睡眠時無呼吸の悪化を示すため、モニター管理の活用や家族への説明が求められます。

また、食事時の嚥下状態を丁寧に観察し、誤嚥性肺炎予防に努めることも重視されます。嚥下障害が疑われる場合は摂食嚥下リハビリテーション担当と連携し、食形態の調整やリハビリ指導を行います。

こうした日常ケアの積み重ねが患者様の症状悪化を未然に防ぐうえで決定的に重要です。

具体的ケア内容と記録方法

ケア内容は患者様の病状に応じて多岐にわたりますが、基本的には以下の点に注意します。

- 体位管理:仰臥位を避け、側臥位や頭部高位を保つ

- 口腔ケア:口内環境を清潔に保ち、乾燥や二次感染を予防

- 嚥下支援:食事内容の調整や嚥下体操実施の補助

- 呼吸リハビリテーション支援:呼吸筋トレーニング補助や指導

- 心理的サポート:不安やストレスの軽減に向けた声かけや相談支援

これらのケアは詳細に記録し、変化や問題点を明瞭に医療チームへフィードバックします。電子カルテへの正確な入力や観察シートの活用は、継続的な質の高いケアを実現するうえで欠かせません。

患者様および家族への説明方法

看護師は患者様とそのご家族が舌根沈下に理解を深め、適切な自己管理ができるよう教育する役割も担います。

具体的には、舌の位置保持の大切さ、生活環境の調整、運動療法の方法、誤嚥予防策、そして症状悪化時の対応策などを丁寧に説明します。患者様にわかりやすい言葉で伝え、質問を促しながら理解度を確認することが効果的です。

さらに、ご家族には患者様のケア方法や緊急時の対応方法についても指導し、安心感をもって日常生活を送れるようサポートします。これにより患者様のセルフケア能力も向上し、治療効果の持続に繋がります。

舌根沈下の予防策と日常生活でできる改善法

舌根沈下は初期の段階で生活習慣の見直しやセルフケアを行うことで進行を抑制できる可能性があります。この章では誰でも実践可能な日常的予防法を中心に紹介し、舌根沈下のリスク低減に役立つ具体的な手法をお伝えします。

予防に効果的な生活習慣の見直し

まず、睡眠時の体位管理は非常に重要です。仰向けで寝ると舌根が落ち込みやすく気道閉塞のリスクを高めるため、可能な限り側臥位での就寝を心がけましょう。実際に側臥位を習慣化した患者様で無呼吸症状が顕著に改善した報告も多くあります。

また、過度な体重増加を避けることも予防には欠かせません。肥満は舌周囲組織の脂肪沈着を促し、舌根沈下を助長するため、適切な体重管理はリスク軽減に直結します。

さらに、禁煙・節酒も有効な予防策です。喫煙は口腔内の炎症や粘膜障害を招きやすく、アルコールは筋肉弛緩作用により舌根沈下を促進させるため、これらの生活習慣改善は健康全般にもプラスに働きます。

運動とストレッチの具体例

筋力低下は舌根沈下の重要な要因のひとつですので、日常的な運動や舌筋トレーニングが予防に効果的です。

一般的には、以下のような運動が推奨されています。

- 舌の前後・左右への押し出し運動

- 舌を口蓋に押し付ける力を強化する運動

- 咀嚼筋や表情筋のストレッチ

- 首や肩の筋肉をほぐす軽いストレッチ運動

- 呼吸筋トレーニング:深呼吸や腹式呼吸の実施

こうしたトレーニングは1日数分から始められ、継続により舌の位置保持力や気道確保に寄与します。特に高齢者や長時間デスクワークをする方には、習慣的に取り入れることをおすすめします。

食生活の工夫と栄養ポイント

食事内容も舌根沈下予防に影響を与えます。栄養バランスの良い食生活により筋肉を支える栄養素を十分に摂取することが基本ですが、中でも次の要素は特に重要です。

- タンパク質:筋肉強化に不可欠で、肉・魚・大豆製品などから確保

- ビタミンB群:筋肉および神経系の健康維持に役立つ

- ビタミンC・E:抗酸化作用で筋組織の老化を抑制

- 水分摂取:口腔内の潤いを保ち、口腔乾燥による粘膜ダメージを防ぐ

食事の際はよく噛むことを意識し、適度な咀嚼運動を促すことも舌や口腔周囲筋の機能維持に効果的です。

予防のためのセルフチェック法

早期発見・早期対応を促すため、日々のセルフチェックが有効です。セルフチェックの具体的なポイントは以下の通りです。

- 起床時に強いいびきや短時間の無呼吸がないか

- 日中に強い眠気や集中力低下がないか

- 飲み込み時にむせや誤嚥感があるか

- 口の中が乾燥しやすいか

- 舌が口蓋にしっかりと接触している感覚が持てるか

これらの異常を感じた場合は、早めに医療機関を受診し専門的な診断を受けることが望まれます。セルフケアや生活習慣改善と併せて、定期的な専門家のチェックが舌根沈下の進行防止には欠かせません。

スリープメディカルクリニックで安心のいびき治療を

スリープメディカルクリニックでは、いびきや睡眠時無呼吸症候群の症状に対し、専門性の高い診療体制を整えています。

「最近いびきがひどくなった」「日中の眠気がつらい」「飲み込みに違和感がある」といったお悩みは、舌根沈下が関与している可能性もあります。当院では、患者様ごとに最適な治療をオーダーメイドでご提案いたします。

特に当院独自のレーザー治療「スノアレーズ」は、気道狭窄によるいびきに対して、切らずに・痛みも少なく・短時間で行える治療法として、多くの患者様からご好評をいただいております。

さらに、LINEサポートなど通院負担を軽減する体制も充実しています。気になる症状がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ|今後のケアのポイント

舌根沈下は、多くの方にとって見過ごされがちな症状ですが、呼吸や嚥下、さらには睡眠の質にまで影響を及ぼす重大な健康課題です。これまで解説してきたように、その原因には加齢や生活習慣、特定の病気による筋力低下や構造的な変化が関与し、早期発見と適切な対策が重要となります。ここでは、舌根沈下のリスクを減らし、健康的な生活を維持するためのポイントを総括し、今後のケアに役立てていただけるよう具体的にご案内します。

舌根沈下を防ぐために

舌根沈下を予防するには、日常生活における生活習慣の見直しが不可欠です。特に、普段の姿勢の改善や、舌や関連筋群の筋力トレーニングが効果的な手段として挙げられます。定期的な呼吸法の練習や正しい嚥下動作の習得も、舌根沈下による呼吸障害や嚥下困難のリスクを軽減します。加えて、バランスの良い食生活を心がけ、筋肉の衰えを防ぐ栄養素を積極的に摂ることが推奨されます。これらの予防策は、舌根沈下そのものだけでなく、関連する睡眠時無呼吸症候群などの合併症の発症リスクも抑制しますので、生活に取り入れる価値が高いと言えます。

また、加齢や基礎疾患に伴ってリスクが高まるため、定期的な健康チェックを受け、自身の状態を正しく把握することも大切です。自己判断だけでは見落としがちな症状も、専門機関の診断を受けることで早期に発見し、適切な治療や予防措置を講じることが可能です。

治療を続ける上での心構え

舌根沈下は、その原因や症状の進行度により治療方法が異なり、保存的治療から外科的施術まで多岐にわたります。治療を継続する際には、治療法のメリットとデメリットをよく理解し、医療従事者と密にコミュニケーションを取ることが望ましいです。例えば、筋力トレーニングや生活習慣の改善といった保存的療法は、即効性は期待しづらいものの、持続的に続けることで効果が現れることが多く、根気強く取り組む姿勢が必要です。

外科的治療を選択する場合は、手術の内容やリスク、術後のケアまで十分に説明を受けた上で納得して進めることが重要です。治療中や治療後は、症状の変化を正しく把握し、小さな異変も見逃さず早めに医療機関に相談することが、良好な経過を保つポイントとなります。

医療従事者と連携したフォローアップの重要性

舌根沈下のケアは、単に医師の診察だけで完結するものではありません。看護師やリハビリ専門職など多職種が連携し、包括的に患者様をサポートする体制が不可欠です。定期的なフォローアップにより、症状の進行を抑え、生活の質を維持することが期待できます。

また、ご家族や周囲の方々による観察も重要なサポートの一環です。特に嚥下障害や呼吸の変化は、患者様自身が気づきにくいこともありますから、周囲の方が早期に気づき医療スタッフへ状況を伝達することで、迅速な対応が可能になります。そのためにも、医療従事者からの指導を活かし、日常的な観察と記録を習慣づけることが推奨されます。

よくあるQ&A

Q1: 舌根沈下はどの年齢から注意すべきですか?

加齢に伴いリスクが高まりますが、中年以降の方は特に注意が必要です。基礎疾患がある場合は若年でもリスクがあるため、早めの診察が推奨されます。

Q2: 日常でできるセルフケアはありますか?

舌の筋力を鍛える舌トレーニングや姿勢改善、呼吸法の実践が効果的です。定期的なセルフチェックも早期発見につながります。

Q3: 治療に副作用はありますか?

保存的治療は比較的安全ですが、外科的治療には出血や感染などのリスクがあります。医師とよく相談して治療を選択してください。

Q4: 舌根沈下は完全に治せますか?

症状の程度や原因により異なりますが、適切な治療と生活習慣の改善で症状の進行を抑え、生活の質向上が期待できます。

このほか疑問点があれば、かかりつけの医療機関で気軽に相談することが望ましいです。的確な情報と継続したケアが、舌根沈下の影響から身を守る最善の方法といえます。

舌根沈下は気付きにくい一方で、健康に大きな影響を与える可能性があります。日々の生活におけるセルフケアと、医療専門家との適切な連携を心がけることで、健康維持と症状の軽減に繋げていきましょう。気になる症状があれば早めに医療機関を受診し、専門的な診断とケアを受けることが健康への確かな一歩です。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。