睡眠時無呼吸症候群を自力で治す!生活習慣改善といびき対策の完全ガイド

「睡眠時無呼吸症候群」という言葉を耳にしたことはあっても、正確な意味やそのリスクについて詳しく知る機会は少ないかもしれません。しかし、この症状は放置すると高血圧や糖尿病などさまざまな健康問題を引き起こすことが知られています。毎晩のいびきや日中の強い眠気が気になる方にとって、自宅でできる生活習慣改善や肥満対策は非常に重要なセルフケアの一歩となります。

多くの方が抱える「自力で治す方法」への関心に応え、当記事では睡眠時無呼吸症候群の基礎知識から、具体的ないびき改善策、そして肥満や生活習慣の見直しによる改善方法までを分かりやすくご紹介します。科学的な根拠に基づき、専門的な情報をやさしい言葉で解説することで、皆様の日常に取り入れやすいセルフケアのヒントをお届けします。

「肥満対策」や「生活習慣改善」が睡眠時無呼吸症候群の症状緩和にどのように役立つのか、また質の良い睡眠を実現するためのポイントについても丁寧に解説していきます。睡眠の質を高めることが健康全般に与える影響は大きいため、ぜひ最後までお読みください。なお、より専門的な治療を検討される際には、信頼できる医療機関との連携もとても大切です。

いびき対策から生活習慣の見直しまで幅広くカバーした完全ガイドとして、皆様が睡眠時無呼吸症候群をしっかり理解し、セルフケアを始めるきっかけになれば幸いです。

睡眠時無呼吸症候群を自力で治す方法

睡眠時無呼吸症候群の改善に向けて、まずは生活習慣の見直しとセルフケアが欠かせません。医療機関の治療が必要な場合もありますが、多くの軽度~中等度の患者様が自宅での工夫によって症状を和らげることが可能です。

ここでは、原因別に理解するセルフケアの重要性から、具体的に自宅でできる改善ステップ、効果的なマウスピースや寝姿勢の工夫、さらに専門家に相談すべきタイミングの見極め方まで詳しくお伝えします。あなたの毎日の習慣に取り入やすい方法を見つけていただけます。

原因別に理解するセルフケアの重要性

睡眠時無呼吸症候群の症状悪化には多くの要因が関係しているため、まずは自分の症状に影響を与えている原因を知ることが大切です。肥満や横向きでない寝姿勢、飲酒や喫煙、鼻づまりなど、原因に合わせた対策が効果的です。

例えば、肥満が主要な原因ならば、体重を減らす食事や運動が中心になります。一方で、睡眠中の舌の位置が気道を塞いでいる場合は、寝姿勢の改善や専用のマウスピースが有効です。鼻づまりがあるときは、鼻呼吸を改善する手段を検討するとよいでしょう。

このように、セルフケアは一律ではなく、自身の状態に合わせて取り組むことが成功のカギです。生活習慣改善を軸にしつつ、症状の特徴を把握して的確な工夫を重ねることで、無理なく継続しやすくなります。

日本呼吸器学会の「睡眠時無呼吸症候群診療ガイドライン」は、SASの重症度分類や判断基準を詳しく解説しており、自力で対策を始める際の判断材料として有用です。

自宅でできる簡単な改善方法

寝る前の習慣を少し変えるだけでも、症状の軽減につながります。まずは以下のステップから始めましょう。

- 【横向き寝を心がける】仰向け寝では舌やのどの組織が気道を塞ぎやすくなるため、できるだけ横向きで寝ることをおすすめします。

- 【規則正しい生活リズムの維持】毎日同じ時間に寝起きし、睡眠リズムを安定させると、質の良い睡眠が促進されます。

- 【飲酒・喫煙の制限】特に寝る前のアルコール摂取は気道の緩みを招くため控えましょう。喫煙は慢性的なのどの炎症を引き起こすのでできる限りやめることが望ましいです。

- 【鼻呼吸の促進】鼻づまりがあれば、鼻洗浄や蒸気吸入などで鼻腔をクリアに保つ工夫をしましょう。

- 【適度な運動の継続】無理のない範囲でウォーキングやストレッチを取り入れ、基礎代謝を上げ体重管理に役立てます。

これらはすぐに取り組める日常習慣であり、積み重ねることで無呼吸症状やいびきの軽減に大きく貢献します。特に寝姿勢の改善は、専門家も推奨する効果的な方法です。

まずは、自力で治すためにできるケアとして、「舌トレーニング」は、気道閉塞の一因である舌の位置を改善し、睡眠時無呼吸症候群(SAS)にも有効とされます。具体的な方法は、「いびきに効く舌トレーニングの方法と舌根沈下への効果の実態」の記事でご紹介していますので、ぜひ実践してみてください。

効果的なマウスピースや寝姿勢の工夫

睡眠中の気道確保には、マウスピースを利用したり寝姿勢を意識することが効果的です。マウスピースは、下あごを前方に出すことで舌がのどの奥に落ち込むのを防ぎ、気道を広げて呼吸を楽にします。

市販のものもありますが、医療機関で歯科医師の指導を受けると自分の口に合ったオーダーメイドのタイプを利用でき、より高い効果が期待できます。ただし、合わないものは顎関節に負担をかけることもあるため注意が必要です。

寝姿勢に関しては、先述のとおり横向き寝が最も推奨されます。うつ伏せ寝は首や背骨に負担がかかりやすく推奨されません。横向き寝を自然に維持するためには、抱き枕を使うなどの工夫も有効です。

また、枕の高さ調整も重要で、高すぎたり低すぎたりすると首の筋肉が緊張し気道圧迫の原因となります。適切な高さを意識して選ぶことで、呼吸がしやすい姿勢を保てます。

専門家に相談すべきタイミングの見極め方

セルフケアを継続しても症状が改善しない場合や、夜間の呼吸停止が疑われる場合は速やかに専門の医療機関へ相談しましょう。特に以下のような場合は早急な受診が必要です。

- 日中の強い眠気や意識障害がある

- 起床時の激しい頭痛や集中力低下が続く

- 心拍数の乱れや高血圧が認められる

- 家族から激しい呼吸停止や窒息音を指摘された

睡眠医療の専門医は、詳細な検査を行い適切な治療法を提案してくれます。場合によってはCPAP装置(持続陽圧呼吸療法)や外科的治療が必要になることもありますが、まずは生活習慣改善の成果を踏まえて判断されることが多いです。

症状が軽度のうちは自力でできるセルフケアを中心に進めながら、状態の変化に応じて専門家との連携を図りましょう。体のシグナルを見逃さずに対処することが健康維持のポイントです。

スリープメディカルクリニックについて

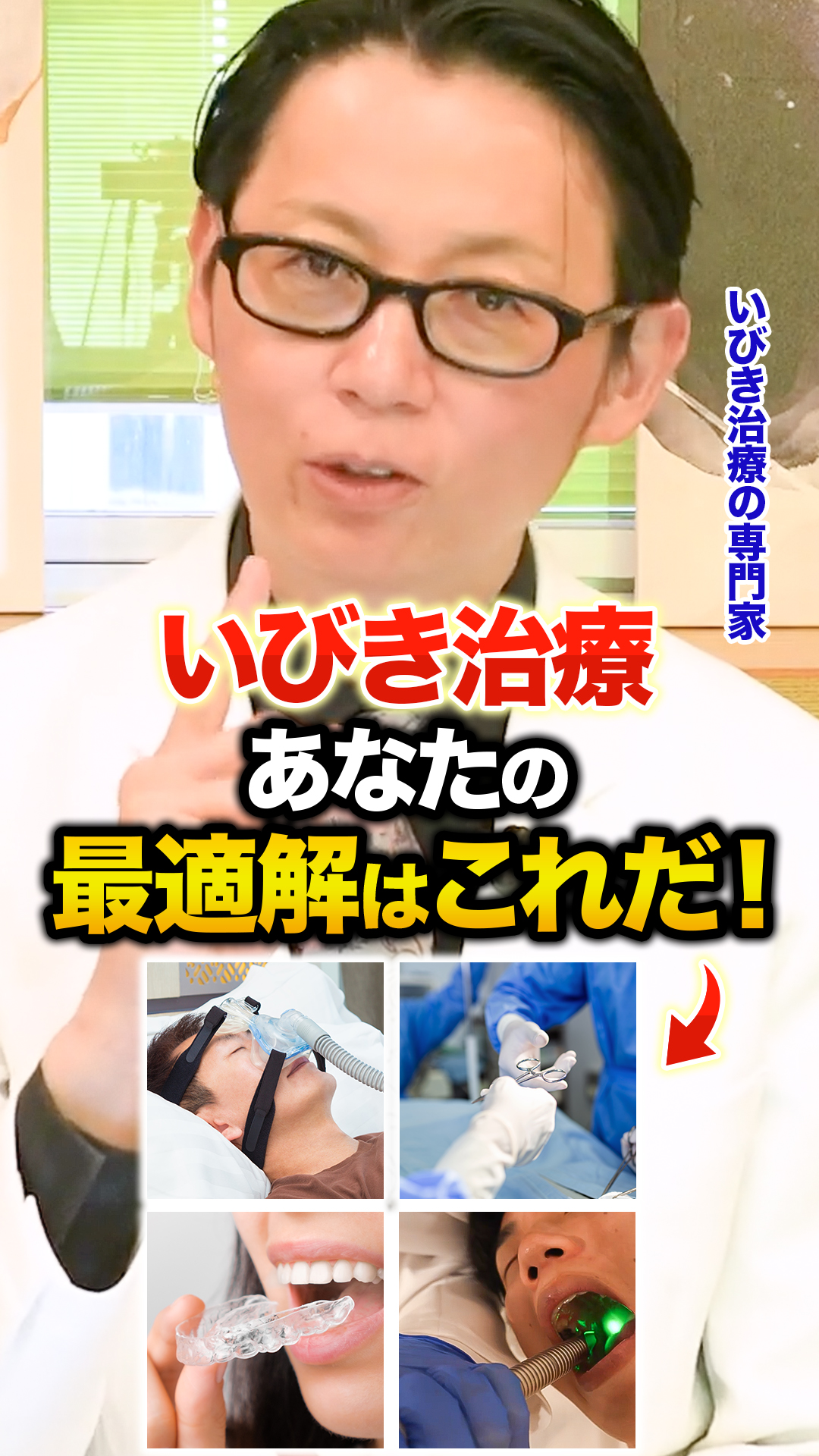

当院、スリープメディカルクリニックは、いびきのレーザー治療に特化した自由診療専門のクリニックです。

当院の治療法は、特殊なレーザー機器を用いて気道の周囲組織の状態を改善する新しいアプローチです。これにより、持続的な呼吸障害の軽減やいびきの抑制が期待できます。日帰りでの施術が可能で、患者様の生活リズムを乱すことなくご利用いただける点も特徴です。また、患者様の症状によってはCPAPを組み合わせてご提案させていただくこともできます。

いびき治療に関する詳しい説明や施術の流れ、最新いびきレーザー治療「スノアレーズ」についてもぜひご確認ください。

患者様の快適な睡眠環境づくりと、自力での生活習慣改善の補助として当院の治療を活用いただければ幸いです。

睡眠時無呼吸症候群の基礎知識とリスク

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が一定時間止まったり、浅くなったりする病気です。無呼吸や低呼吸の症状が繰り返されることで、睡眠の質が著しく低下し、日中の強い眠気や集中力の低下を招きます。健康被害が大きいため、早期の理解と対策が重要です。

このセクションでは、睡眠時無呼吸症候群の定義や原因、主な症状および健康への影響を具体的に解説します。また、肥満との関係性を科学的観点から紹介し、生活習慣改善がなぜ必要かを理解いただけます。

睡眠時無呼吸症候群の定義と原因

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に10秒以上の呼吸停止が1時間あたり5回以上繰り返される疾患と定義されます。気道の閉塞による呼吸の停止や、呼吸中枢の機能低下による中枢性無呼吸など、複数のタイプがありますが、最も一般的なのが閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)です。

閉塞性タイプは、喉の筋肉の緩みや舌根沈下が原因で、空気の通り道である上気道が塞がることで呼吸が妨げられます。加齢や肥満、骨格の形状、喉の構造異常などがリスク要因に挙げられ、特に肥満は症状の悪化に深く関与しています。

また、鼻づまりや喉の炎症、過度の飲酒や喫煙も気道閉塞を促進し、無呼吸症状を悪化させる要素となります。専門医の診断では睡眠ポリグラフ検査(PSG)を用いて無呼吸の重症度が評価されますが、自宅でできる簡易検査も普及しています。

主な症状と健康への影響

睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状には、睡眠中の大きないびき、頻繁な呼吸停止、息苦しさや窒息感、断続的な睡眠覚醒があります。これらは本人が気づきにくいため、家族やパートナーからの指摘で発見されるケースが多いです。

日中には強い眠気、注意力低下、記憶障害、頭痛や気分不良などが見られます。放置すると、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの重大な合併症リスクが上昇し、命に関わる危険もあるため、適切な対策が不可欠です。

加えて、慢性的な睡眠不足によって仕事や学業のパフォーマンスが低下し、生活の質が大きく損なわれることも忘れてはなりません。日本睡眠学会の調査では、睡眠時無呼吸症候群の有病率が成人の約10%に及ぶとも報告され、社会的な関心も高まっています。

睡眠時無呼吸症候群と肥満の関係性

肥満は睡眠時無呼吸症候群の最大の誘因として知られています。体重増加により首周りの脂肪蓄積が増え、気道が物理的に圧迫されやすくなるためです。とくに内臓脂肪型肥満の方はリスクが高まります。

また、肥満は呼吸機能を低下させるだけでなく、睡眠中の呼吸制御にも悪影響を及ぼします。過剰な体脂肪が胸郭の動きを妨げ、最適な呼吸を妨害することが原因です。これにより、症状が進行しやすくなります。

一方で、睡眠時無呼吸症候群の影響で日中の眠気や疲労感が強くなり、運動不足や不適切な食生活が助長されることもあり、悪循環に陥ることがあります。このため、肥満対策とともに生活習慣の改善が極めて重要です。

肥満と睡眠時無呼吸症候群の関係は多くの研究で明らかにされており、医療機関でも体重管理が治療の柱の一つとされています。適切な体重管理は症状の緩和だけでなく、全身の健康維持に直結するため、日常から意識した改善が求められます。

詳しくは「いびきと肥満の危険な関係|放置せず治療すべき理由とは?」の記事でも解説していますので、是非ご覧ください。

いびき改善の具体的対策法

いびきは睡眠時無呼吸症候群の代表的なサインの一つとして知られています。単なる騒音と思われがちですが、いびきを放置すると日常生活への悪影響だけでなく、心身の健康リスクが高まるため、適切に改善することが重要です。

ここでは、いびきがなぜ無呼吸症候群のサインなのかを解説した上で、日常で取り組める生活習慣のポイント、効果的ないびき防止グッズの紹介と、その使用時の注意点まで詳しくご案内します。症状改善に向けて今すぐできる具体的な対策を見つけてください。

いびきが睡眠時無呼吸症候群のサインである理由

いびきは、眠っている間に気道が狭まり、空気の通り道で振動が起こることにより生じます。この振動音自体がいびきですが、気道の狭窄は無呼吸のリスクを高める重要なサインです。

実際、いびきをかく人の中でも無呼吸症候群が隠れているケースが多く、特にいびきの音が大きくて断続的に止まるような場合は注意が必要です。いびきが原因で酸素濃度が低下し、体は繰り返し呼吸を再開しようと覚醒を繰り返します。

この覚醒が睡眠の質を著しく低下させ、日中の眠気や疲労の原因になります。さらに、慢性的な酸素不足が血管障害を引き起こし、心血管疾患のリスク上昇にもつながります。したがって、いびきの有無や状態を正しく把握することは、睡眠時無呼吸症候群を自力で治す上での第一歩ともいえます。

いびきを軽減する生活習慣

いびきを効果的に抑えるためには、生活習慣の見直しが極めて重要です。以下のポイントを意識して日常生活に取り入れてみてください。

- 【適切な体重管理】体重増加は喉の周辺に脂肪を蓄積させ、気道を狭めるため、食事や運動で理想体重を保ちましょう。

- 【寝る前の飲酒制限】アルコールは筋肉を弛緩させ、気道閉塞を促進させるため、寝る数時間前は控えることが望ましいです。

- 【禁煙】喫煙は気道を炎症させやすく、鼻や喉の通気性を悪化させます。禁煙を心がけましょう。

- 【寝姿勢の工夫】仰向け睡眠は気道を圧迫しやすいため、横向き寝を心がけることが有効です。

- 【加湿と空気清浄】乾燥やホコリは鼻づまりを起こしやすく、鼻呼吸を妨げるため、加湿器や空気清浄機の使用がおすすめです。

これらはどれも無理なく続けやすい習慣であり、いびきに悩む患者様の改善に実績があります。生活習慣改善はすぐに成果が出る場合も多いので、根気よく続けることが大切です。

効果的ないびき防止グッズ

いびき対策として、自宅で使える様々な防止グッズも人気です。代表的な商品を紹介し、その特徴や費用、サポート内容を解説します。

- マウスピース型装置(スリープスプリント)

下顎を前方に固定し気道を確保するタイプ。歯科医院でのオーダーメイドが一般的で、費用は約3万円~10万円程度。専門家の調整やアフターケアが充実している場合が多いです。 - 鼻腔拡張テープ

鼻に貼るテープで鼻腔を広げ、呼吸しやすくするグッズ。薬局などで手軽に購入でき、1日数百円程度のコストで使いやすいのが特徴です。効果は軽度の鼻づまりに良好ですが、無呼吸症状改善には限定的。 - 口呼吸防止バンド

口が開くのを防ぎ、鼻呼吸を促すバンド。安価で手軽ながら使い方に慣れが必要です。単独での効果は限定的ですが、他の対策と併用すると改善が期待できます。

これらの商品は専門クリニックや医師の指導のもとで使用することで効果を最大化できます。選ぶ際には、自分の症状や体質に合っているかどうか慎重に判断しましょう。

いびき対策の注意点

いびき対策には誤った方法や過度の期待が伴うこともあります。以下の点に注意してください。

- サプリメントや健康食品の過信

睡眠の質改善をうたうサプリメントは多くありますが、無呼吸症候群の根本的な改善には直接つながりにくい場合が多いです。副作用のリスクもあるため、使用前に医師に相談することが望ましいです。 - 自己判断での薬物使用

鼻づまり解消のための点鼻薬は長期間の使用で逆に症状を悪化させることがあります。使い方は指示に従い、過剰な使用を避けましょう。 - 治療効果のないグッズへの過度の依存

効果が科学的に証明されていない商品や治療法に頼りすぎるのは危険です。疑わしい商品は専門家の意見を聞くことをおすすめします。

正しい知識を持ち、信頼できる情報に基づいて対策を講じることがいびき改善と睡眠時無呼吸症候群の解消には欠かせません。

いびきと生活習慣の関係

生活習慣や体重管理は、睡眠時無呼吸症候群の改善に直接的かつ長期的な効果をもたらします。この章では、肥満が症状に与える影響から始まり、具体的な食事や運動の方法、さらにはストレス管理や禁煙の重要性まで幅広く解説します。

肥満が睡眠時無呼吸症候群に与える影響

肥満は睡眠時無呼吸症候群の主要な危険因子の一つであり、特に首周りの脂肪蓄積が気道を狭くしやすくなります。この結果、睡眠中に気道が塞がりやすくなり、呼吸が断続的に停止する無呼吸発作が生じます。

肥満患者様の中には、体重が5%減少するだけでも症状が大幅に軽減されるケースがあることが研究で示されています。例えば、日常的に適度な運動を取り入れている肥満の方では、無呼吸指数(Apnea-Hypopnea Index、AHI)が平均20%以上改善した報告もあります。

また、肥満だけでなく筋肉量の減少も症状悪化の一因となるため、単なる体重減少ではなく健康的な体組成の維持・改善が重要です。特に腹囲が大きいメタボリックシンドローム傾向の患者様は注意が必要とされています。

食事制限・運動・睡眠時間の調整方法

効果的な生活習慣改善の第一歩は、バランスの良い食事と規則的な運動を組み合わせることです。糖質制限やカロリー制限は有効ですが、極端な食事制限はリバウンドや体調不良の原因となるので注意しましょう。

例えば、糖質を抑えつつ野菜やタンパク質を豊富に摂る地中海式ダイエットは、睡眠時無呼吸症候群の肥満対策としても評価が高いです。さらに、夜遅い食事を避け、夕食は就寝の3時間以上前に済ませることが睡眠の質向上にもつながります。

運動は有酸素運動を中心に、ウォーキングや水泳、サイクリングが推奨されます。これらの運動は脂肪燃焼だけでなく、呼吸筋の強化にも寄与します。週に150分以上を目安に継続することが望ましいですが、徐々に負荷を増やし無理なく続けられるプランを作ることが成功の秘訣です。

また、十分な睡眠時間の確保も重要です。成人は7~9時間程度を推奨されており、慢性的な睡眠不足は体重増加やホルモンバランスの乱れを招き、症状の悪化を招きます。

ストレス管理と禁煙の重要性

ストレスは睡眠の質を低下させるだけでなく、肥満や高血圧などの生活習慣病悪化にも繋がります。慢性的なストレスは無呼吸症候群の発症リスクを高めるため、効果的な管理が欠かせません。

ストレス管理には、マインドフルネスやヨガ、深呼吸法などが実践的です。日常生活に取り入れて心身のリラックスを促進しましょう。また、カウンセリングや専門家による心理サポートも症状改善に寄与する場合があります。

加えて、禁煙は無呼吸症候群の改善に非常に重要です。タバコの煙に含まれる有害物質は気道の炎症や粘膜の腫れを引き起こし、気道閉塞を悪化させる原因となります。実際に禁煙を継続した患者様の中には、無呼吸指数が顕著に減少した例が報告されています。

実際に成功した生活習慣改善の事例紹介

ここでは、実践例として2つの成功事例をご紹介します。

- 40代男性・肥満度が高かったケース

この患者様は運動習慣がほとんどなく、就寝時の呼吸停止と日中の強い眠気に悩まれていました。管理栄養士の指導のもと、カロリー制限に加え週3回のウォーキングを継続。3ヶ月後、体重は約7kg減少し、睡眠時無呼吸指数も30%減少。また、眠気の自覚症状も大きく改善しました。 - 50代女性・ストレス過多と生活時間の不規則さが原因

夜勤勤務で不規則な生活が続き、いびきや呼吸の乱れが顕著に。ストレス軽減のためにヨガや呼吸法を導入し、睡眠時間の調整も試みました。食事改善も併用し半年後には睡眠の質が向上し、無呼吸症候群の症状も軽減されました。

これらの事例は、生活習慣改善の効果を具体的に示すとともに、持続可能な方法でコツコツ取り組むことが重要であることを教えてくれます。患者様皆様も自分に合った方法を見つけ、習慣化に努めてみてください。

睡眠の質向上で睡眠時無呼吸症候群を予防・改善

睡眠の質を高めることは、睡眠時無呼吸症候群の症状を軽減し、全身の健康を守る上で欠かせません。この章では、睡眠の質の基本的な考え方から環境の整え方、サプリメントの利用法、さらには自己管理の方法まで具体的に掘り下げていきます。

睡眠の質とは何か?改善の基本

睡眠の質とは、単に睡眠時間の長さだけでなく、入眠の速さや深いノンレム睡眠の量、途中覚醒の少なさなどを総合的に評価したものです。これらの要素が整うことで、体と脳の休息が十分に取れ、免疫力や脳機能の正常化に役立ちます。

無呼吸症候群では、呼吸障害により睡眠中に何度も覚醒するため、この深い睡眠が阻害されがちです。従って、睡眠の質を向上させることは症状改善に直結します。

改善の基本としては、まず就寝・起床時間を一定に保つこと。体内時計を整えることで入眠がスムーズになり、睡眠サイクルが安定します。また、昼寝やカフェインの摂取時間を調整することも重要です。

質の良い睡眠を促す環境づくり

快適な睡眠環境は、睡眠の質向上に欠かせません。室温は18~22度、湿度は50%前後が適切とされています。過度な暑さや寒さは寝苦しさを招き、睡眠の分断を引き起こします。

光の調整も大切です。就寝前の強い光はメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制するため、間接照明の利用やスマートフォン・パソコン等のブルーライトカットを検討しましょう。遮光カーテンの導入で外部の光を遮ることも効果的です。

騒音対策としては、音漏れ防止の耳栓やホワイトノイズマシンを活用するのが有効です。特に都市部や交通量の多い地域に住んでいる方は騒音が原因で睡眠が浅くなることが多いため、寝室の防音対策もおすすめします。

睡眠改善サプリメントの効果と注意点

睡眠の質向上を補助するサプリメントは市場に多く存在しますが、効果と安全性を理解し適切に利用することが大切です。メラトニン、バレリアンルート、GABA、マグネシウムなどの成分は比較的安全で効果の報告も多いですが、医薬品との相互作用や体質により異なるため注意が必要です。

例えば、メラトニンは時差ぼけや睡眠リズム障害に有効ですが、長期間の連続使用による効果持続性や安全性は十分に検証されていません。また、妊娠中や持病がある方は医師に相談のうえ使用することが大切です。

過剰摂取や不適切な目的での使用は副作用を招く恐れがあるため、「補助的なもの」として位置付け、自力の生活習慣改善を基本に据えることがポイントです。

睡眠日誌と自己モニタリングのすすめ

睡眠の質改善には自己モニタリングが効果的です。睡眠日誌は毎日の睡眠時間、入眠までの時間、夜中に目が覚めた回数、起床後の疲労感などを記録するもので、小さな変化を把握しやすくなります。

スマートウォッチや睡眠トラッカーを利用すれば、睡眠の深さや中断のデータを客観的に得られるため、自分の睡眠パターンを科学的に分析できます。これにより、何が睡眠の妨げとなっているかを把握し、より効果的な対策を立てやすくなります。

さらに、睡眠日誌は医療機関での相談時にも役立ちます。患者様ご自身の生活習慣や睡眠状態を整理できるため、専門家と話し合う際の貴重な情報源となるのです。

これらの自己管理ツールを活用しながら、効果的な生活習慣の調整を図り、持続可能な改善を目指しましょう。

まとめ|睡眠時無呼吸症候群のセルフケア完全ロードマップ

睡眠時無呼吸症候群は、生活習慣や体質、環境によって左右されるため、早期の対策が大切です。本記事でご紹介した知識とセルフケア方法を活用すれば、ご自身の状態を把握し、適切な対策を段階的に進めることが可能になります。ここでは、睡眠時無呼吸症候群の自力改善に向けた全体のステップを整理し、適切な医療機関との連携の重要性についても触れていきます。

自力で対策するための全体ステップ整理

まずは、睡眠時無呼吸症候群の理解を深めることがスタート地点です。症状の特徴や肥満との関係性を知ることで、なぜ生活習慣の改善が必要かを実感いただけます。次に、以下のステップを参考にして日々のケアを積み重ねてください。

- 睡眠姿勢の見直し:横向き寝を習慣化し、気道の閉塞を抑制します。枕の高さや寝具の硬さも工夫しましょう。

- 生活習慣の改善:禁煙・節酒、適度な運動、バランスの良い食事など、肥満予防に直結する取り組みが重要です。

- いびき対策の実践:いびき防止グッズの活用や、鼻づまりなどの原因改善に努めることで無呼吸エピソードの軽減が期待できます。

- 睡眠の質の向上:寝室の環境を整え、毎晩規則正しい就寝・起床時間を維持し、体内リズムを安定させることが大切です。

- 自己モニタリング:睡眠日誌をつけて自分の状態を振り返り、改善効果を実感しましょう。

これらのセルフケアを継続することで、症状の緩和や日常生活の快適さ向上につながります。特に肥満対策と生活習慣の見直しは根本的な改善に不可欠ですので、焦らず長期的な視点で取り組んでいただくことをおすすめします。

症状の重さに応じた対応の選び方

睡眠時無呼吸症候群の症状は軽度から重度まで幅広く、対応も症状の程度に応じて異なります。軽度の場合は生活習慣改善やいびき対策で十分効果が期待できることが多いですが、無呼吸の頻度や日中の眠気、疲労感が強い場合には専門機関での検査や治療が必要になるケースもあります。

例えば、頻繁に夜間の呼吸停止がある、強いいびきとともに日中の眠気が生活に支障をきたす場合は、眠気による事故リスクもあるため早急な受診を考慮してください。また、ご自身での対策を続けても改善が見られない場合は、医療機関での診断と専門的な治療が重要です。

無理にセルフケアだけに頼らず、自身の身体のサインを見逃さず適切な判断をすることが、安全かつ効果的な改善への近道となります。

適切な医療機関との連携の大切さ

生活習慣の見直しやセルフケアを行いながらも、医療機関との連携は症状の正確な把握と早期治療において欠かせません。特に睡眠時無呼吸症候群は合併症のリスクを伴うため、適切な診断と治療計画は健康維持に直結します。

スリープメディカルクリニックでは、保険適用外の自由診療にてレーザー治療「スノアレーズ」を専門的に提供しています。いびきの軽減を目的とした安全かつ効果的な治療法で、手術や機器に頼らず症状改善を目指せます。自由診療でしか実現できない独自のアプローチを強みとしていますので、詳細は当院のいびき治療についてのページでご確認ください。

睡眠時無呼吸症候群への効果的なアプローチは、一人ひとりの生活スタイルや症状の違いを踏まえたオーダーメイドのケアにあります。セルフケアの基本を押さえつつ、必要に応じて専門治療を活用し、より質の高い眠りと健康な毎日を取り戻しましょう。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。

あなたの眠りに役立つヒントや

おトク情報をLINEでお届けします!