無呼吸症候群の病院受診ガイド|症状から診療科、受診方法まで徹底解説

睡眠時無呼吸症候群は、夜間の呼吸停止や低呼吸を繰り返すことで、質の良い睡眠が妨げられる病気です。いびきがひどくなったり、日中の強い眠気や集中力の低下を感じることがあれば、無呼吸症候群の可能性が考えられます。そんな症状に気づいても、「どの病院に行けばよいのかわからない」「受診するときに準備すべきことは何か」と不安を抱える方も多いでしょう。

この記事では、無呼吸症候群の基本的な症状や病態の理解から、実際に病院を受診する際の流れまで詳しくご案内します。特に、どの診療科を受診すれば良いのか、受診時に必要な検査や治療についてもわかりやすく解説。加えて、いびきや睡眠障害との関連性、呼吸器内科での専門的な診断と治療の特徴、さらに適切な病院選びのポイントについても触れていきます。

無呼吸症候群は放置すると心血管疾患のリスク増大や日常生活の支障を招くこともあり、早めの診断と適切な治療開始が重要です。皆様が安心して病院受診に臨み、正しい医療を受けられるよう、必要な知識をしっかりと身につけていただける内容となっています。

日々の生活で気になる症状がある方は、ぜひこの記事を参考にして、睡眠の質を改善し健康的な毎日を取り戻す一歩を踏み出してください。なお、最新の医療情報や専門医のアドバイスについては、信頼できる医療機関の公式サイトもあわせてご利用いただくことをおすすめします。

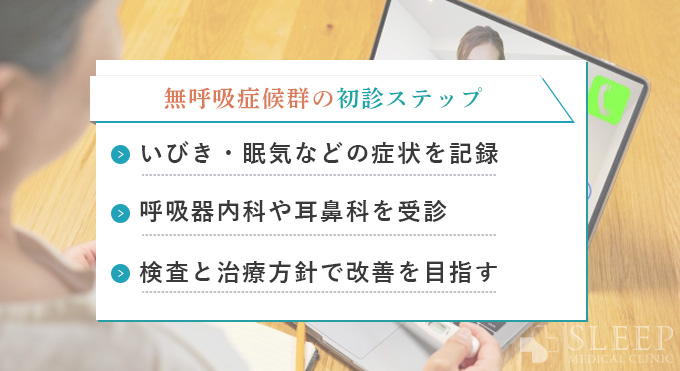

無呼吸症候群の受診方法と初診の流れ

無呼吸症候群が疑われる場合、どのように病院を受診し、診察や検査が進むのかを知っておくことは非常に大切です。ここでは、受診前に準備すべきことから、適切な診療科の選び方、受診当日の検査内容、そして診断後のフォローアップ体制まで、具体的かつわかりやすくご案内いたします。

病院受診前に準備すべきこと(症状記録、問診票の記入など)

無呼吸症候群の受診を予定する際は、まず症状の記録を詳細につけることが望ましいです。具体的には以下のポイントをチェックしておくと診察がスムーズになります。

- いびきの頻度や音の特徴:ご家族や同席する方に、いびきの強さや断続性を確認してもらいましょう。

- 呼吸停止や息苦しさの有無:就寝中に呼吸が止まる様子や苦しそうな様子があれば、日付や時間帯をメモしておくと診断に役立ちます。

- 日中の昼寝癖・強い眠気:仕事中や運転中の眠気の頻度、状況も具体的に整理しておくと伝えやすいです。

- 睡眠の質や中途覚醒の有無:夜間に目が覚める回数、熟眠感の有無なども記録しましょう。

これらの情報をもとに、医療機関の問診票に詳しく記載すると、より迅速で正確な診断につながります。可能であれば、睡眠時の状態を録音や動画で記録し、受診時に提示するケースもあります。

また、現在服用中の薬や既往歴(持病)も受診前に整理しておくと、診療全般が円滑に進みます。

無呼吸症候群が疑われる場合は、 自分の症状を確認することから始めるのが重要です。

👉 睡眠時無呼吸症候群のセルフチェックをしてみましょう

どの診療科を受診すべきか(呼吸器内科・耳鼻咽喉科など)

無呼吸症候群の診断や治療は、主に以下の診療科が対応しています。

- 呼吸器内科:気道の機能や呼吸に深く関わるため、睡眠時無呼吸症候群の診療において中心的な役割を果たします。呼吸機能検査や睡眠検査を含めた幅広い診断・治療が可能です。呼吸器内科の専門医による診療が重要となるため、日本呼吸器学会のサイトも病院選びの参考になります。

- 耳鼻咽喉科:鼻や咽喉の構造的異常が無呼吸の原因となる場合や、いびきの治療を専門的に扱います。必要に応じて手術療法の相談も行います。

- 睡眠専門外来:総合病院等で設置されていることが多く、無呼吸症候群を含む様々な睡眠障害を専門に診療します。

まずは呼吸器内科や耳鼻咽喉科で相談し、状況に応じて専門の睡眠外来が紹介されることもあります。初診時には診療科の選択に悩む場合が多いですが、多くの医療機関が相談窓口を設けているため、電話などで問い合わせるのも良いでしょう。国立の専門機関でも睡眠時無呼吸症候群の研究と診療が進められています。国立精神・神経医療研究センター 睡眠医療センターはその代表例です。

受診当日の流れと検査内容(睡眠ポリグラフィー、血液検査など)

受診当日は、まず医師による問診と身体検査が行われます。日々の症状の詳細や生活習慣、既往歴を詳しく聞き取ります。

その後、主に以下のような検査が実施されることが多いです。

- 睡眠ポリグラフィー検査(PSG):睡眠中の呼吸、脳波、心拍数、酸素飽和度などを同時に測定する検査で、無呼吸の程度や睡眠の質を総合的に評価します。多くの場合、入院または自宅での簡易型検査として実施されます。

- 簡易睡眠検査(終夜睡眠検査):自宅で行うことができる機器も増えており、酸素濃度と呼吸状態の簡易的な測定が可能です。

- 血液検査:全身状態の把握のために行い、糖尿病や脂質異常など合併症の有無も確認します。

- 肺機能検査や心電図検査:呼吸器や心臓の機能評価のために行われる場合があります。

これらの検査結果をもとに、医師が総合的に診断を下します。受診から診断までの流れは病院により異なりますが、初診当日に簡易検査を実施し、必要に応じて後日精密検査を案内されるケースが多く見られます。

診断後のフォローアップ体制と治療計画の説明

診断が確定すると、専門医が患者様の状態に適した治療計画を立てます。無呼吸症候群に対する治療は多岐にわたり、生活習慣改善から医療機器の使用、さらには外科的手術まで幅広い選択肢があります。

一般的なフォローアップの流れは以下の通りです。

- 治療方針の説明と同意:治療内容や期待できる効果、副作用も含めて丁寧に説明を受けます。

- 治療開始と定期的な評価:例えばCPAP(持続陽圧呼吸療法)を開始した場合、機器の使用状況や効果を定期的にチェックします。

- 生活習慣の指導:体重管理や睡眠時の姿勢改善、禁煙指導など、無呼吸症候群の軽減に寄与する生活指導が行われます。

- 合併症の管理:高血圧や心疾患など関連する病気の治療も並行して行います。

- 必要に応じた専門的介入:症状の改善が不十分な場合は他の治療法や再評価が検討されます。

医師や看護師、臨床検査技師などチーム体制で患者様の継続的なサポートが提供されるため、不安な点があれば遠慮なく相談してください。

特に肥満や喫煙習慣がある方は注意が必要です。 当てはまる方は、まず生活習慣の見直しから始めましょう。

👉 睡眠時無呼吸症候群を自力で治す!生活習慣改善といびき対策の完全ガイド

呼吸器内科での無呼吸症候群の診療|特徴と専門性

睡眠時無呼吸症候群の治療において、呼吸器内科は中心的な役割を担っており、専門性の高い診療を提供しています。この章では、呼吸器内科での診療体制や最新技術、専門医・スタッフの資格と経験、さらに実際の患者様事例をご紹介します。これにより、呼吸器内科受診の意義と安心感が理解しやすくなります。

呼吸器内科の役割と診療体制

呼吸器内科は、呼吸器疾患全般を専門とし、中でも睡眠時無呼吸症候群の診断・治療においては豊富な臨床経験を有しています。患者様の症状を詳細に把握し、必要な検査を組み合わせて総合的に評価する能力が求められます。

診療体制としては、初診からフォローアップまで綿密な連携が欠かせません。呼吸器内科では、ポリソムノグラフィー(PSG)や簡易型睡眠検査装置を用いて睡眠中の呼吸と酸素飽和度を詳細に解析します。これに基づき、個々の患者様に最適な治療計画を立案します。

診療には、呼吸器専門医、睡眠医療の資格保持者、技師、看護師がチームを組んで対応。専門看護師による生活指導や治療継続の支援も行われています。このような多職種の協働体制で、患者様の安心・安全な治療が保証されています。

最新の診断技術と治療法(CPAP療法、口腔内装置など)

呼吸器内科では最先端の診断技術が導入されており、より正確かつ迅速な診断が可能です。例えば、自宅で実施できる簡易睡眠検査装置の普及により、忙しい生活を送る患者様の負担を軽減しています。

治療においては、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)が主流です。これは睡眠中に気道を開放するために一定圧力の空気を送り込み、無呼吸を解消する方法です。効果的で副作用が少ないため、多くの患者様に用いられています。

他には、口腔内装置(マウスピース型)も選択肢として利用されます。特に軽度~中等度の無呼吸症候群やCPAPが不適応または耐えられない患者様に向いています。この装置は下顎を前方に固定して気道を広げ、睡眠時の閉塞を防ぎます。

加えて、肥満が原因の場合は減量支援や生活習慣改善が積極的に指導され、外科的治療(鼻や咽頭の手術)も症例に応じて検討されます。呼吸器内科ではこれら複合的な治療法を組み合わせ、患者様それぞれの状況に合わせたオーダーメイド治療を提供しています。

専門医・スタッフの資格・経験紹介

無呼吸症候群の診療は専門性が高く、医師だけでなく医療スタッフ全員の経験と資格が重要視されます。呼吸器内科医の多くは、睡眠医療学会認定の睡眠医療専門医資格を保有しており、常に最新の知見をアップデートしています。

また、臨床経験豊富な呼吸療法専門士や認定看護師が、患者様の治療継続支援や機器の調整指導を担当。こうしたチーム医療体制が、患者様の治療満足度と安全性を高めています。

具体例として、大都市の大学病院や専門クリニックでは、専門医が月に数百例の無呼吸症候群患者様を診療し、国内外の学会発表や研究にも積極的に参加しています。こうした実績が専門医療機関の信頼を支えています。

患者様事例紹介(匿名でのケーススタディ)

ここで、呼吸器内科にて診療を受けた患者様の事例を紹介します。匿名化しているため特定はできませんが、臨床現場の実態理解に役立ちます。

症例1:50代男性、体重過多・重度無呼吸症候群

健診指摘と家族からの呼吸停止報告により受診。検査で無呼吸指数が30を超える重症と判定され、CPAP療法を開始。継続的な装置使用と生活指導により、数カ月後には日中の眠気が著しく減少し高血圧も安定。現在も定期検査で管理中。

症例2:40代女性、軽度無呼吸症候群と慢性疲労

慢性的な倦怠感といびきで来院。簡易検査で軽度の無呼吸症候群が判明し、口腔内装置を処方。生活習慣の見直しも併用し、症状が改善。現在は定期的にフォローアップを受けながら問題なく生活している。

これらのケースは呼吸器内科の多様な治療アプローチとチーム医療の強みを表しています。患者様一人一人の状況に応じた丁寧な対応が、治療成功の鍵となります。

病院選びのポイントと最新治療法の紹介

睡眠時無呼吸症候群の治療にあたり、適切な病院やクリニックを選ぶことが重要です。加えて、最先端の診断・治療技術に関する情報を理解することで、ご自身に最適な医療機関選びの参考になります。この章では、専門医や設備の見極め方、保険適用と費用、患者様サポート体制、そして将来期待される新技術を幅広く紹介します。

無呼吸症候群の専門病院・クリニックの選び方

専門医療機関の選択で注目すべきポイントは以下の通りです。

- 認定医・専門医の在籍:日本呼吸器学会や日本睡眠学会認定の専門医がいることは信頼の目安です。

- 設備の充実度:ポリソムノグラフィーなど精密検査機器、CPAP指導環境が整っているか。

- 治療の多様性:CPAP療法以外にも口腔内装置や手術療法が選択肢として提供されているか。

- アフターケアの体制:検査後から治療継続まで、専門看護師や臨床検査技師等によるサポート体制。

- 患者様の利便性:通いやすい立地、受診予約の取りやすさ、説明の丁寧さ。

実際に複数の医療機関で相談し、ご自身の生活スタイルや症状に適した施設を選ぶことをおすすめします。また、地域の公的健康増進施設や患者様サポート団体との連携の有無も重要な判断材料です。

保険適用範囲や費用の目安

睡眠時無呼吸症候群の診療・治療費用は保険適用範囲が広く、一部自己負担金で受けられるサービスが多いのが特徴です。具体的には、睡眠ポリグラフィー検査やCPAP療法、口腔内装置の一部は健康保険が適用されます。

例えば、CPAP療法では初回検査費用を含め、月々のレンタル費用や診察料の一部負担として、患者様の自己負担は一般に数千円程度で済むことが多いです。口腔内装置は医療機関と装置の種類によって異なりますが、保険適用の範囲内で購入可能です。

ただし、手術療法や自費診療となる特殊な検査、追加の生活指導プログラムなどは保険適用外となる場合がありますので、事前に医療機関で詳細を確認することが重要です。

患者様サポート体制と相談窓口の活用法

専門病院やクリニックでは、診療以外にも患者様が安心して治療を続けられるような支援体制が整えられています。相談窓口の設置や専門看護師のケア、機器の使い方指導、定期的なフォローアップが含まれます。

例えば、多くの医療機関ではCPAPの利用にあたって定期的な使い方検査や相談を無料で実施し、患者様の疑問や障害を早期に解消しています。こうした手厚いサポートは治療継続率向上に大きく寄与しています。

また、地域の保健所や健康相談センター、睡眠障害患者様支援団体と連絡を取ることで、生活全般のアドバイスや心理的サポートも得られます。積極的にこうした窓口を利用し、疑問点や困り事を相談することが、快適な治療生活を送るコツです。

今後期待される新しい診断・治療技術の紹介

近年、睡眠時無呼吸症候群の診断・治療技術は急速に進展しています。これらの技術は、より負担の少ない検査や、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療の実現に向けて役立っています。

1. ウエアラブル睡眠モニター

腕時計型や頸部装着型のデバイスで、日常生活中の睡眠パターンや呼吸状態を長期間にわたり測定可能。医療機関での詳細な検査前のスクリーニングや治療効果の継続モニタリングに便利です。

2. AIを活用した画像診断と解析技術

CTやMRIと連携し、患者様の気道構造を詳細解析。閉塞部位の特定や外科的治療の適応評価に活用され、精度の高い診断が可能となっています。

3. 新規デバイス療法

神経刺激療法や新開発の口腔内装置など、従来のCPAPとは異なるアプローチで症状軽減を目指す治療も研究段階にあります。これらは患者様の快適性と治療効果向上の両立を期待させるものです。

これらの技術はすでに一部医療機関で導入が始まっており、今後一般化が進むことで患者様の負担軽減や治療満足度の向上につながることが期待されます。睡眠時無呼吸症候群治療の最新情報は、受診の際に医師や専門スタッフに確認し、最適な治療選択を行いましょう。

専門クリニックをお探しの方へ|スリープメディカルクリニックのご案内

当院「スリープメディカルクリニック」は、いびき治療の専門クリニックとして、最新の睡眠医学に基づいたオーダーメイド治療をご提供しております。当院独自のレーザー機器「スノアレーズ」による非切除型の治療は、痛みや腫れが少なく、治療時間も短く、ダウンタイムがほぼありません。

患者様一人ひとりの症状に合わせて、専門医が丁寧に診断・治療方針をご提案。全国主要都市に拠点があり、アクセスの良さと清潔な診療空間も高評価をいただいています。

治療に関して不安な点がある方は、よくあるご質問も参考になさってください。

「早めに専門医に相談したい」「切らない治療を希望している」という方は、ぜひ当院のWEB予約ページからご相談ください。24時間いつでも受け付けております。

睡眠時無呼吸症候群とは?症状と基礎知識

無呼吸症候群は、十分な睡眠を妨げる病気の一つであり、その中でも睡眠時無呼吸症候群は特に注意が必要な症状を伴います。ここでは、その基本的な定義や種類、代表的な症状、病態の説明、さらに統計データから患者様の現状まで専門的な視点でご紹介します。これらの知識を持つことで、ご自身やご家族の健康管理に役立てていただければ幸いです。

睡眠時無呼吸症候群の定義と種類

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に気道が狭くなったり閉塞したりすることで、一時的に呼吸が止まる状態が繰り返される病気です。呼吸が止まる「無呼吸」だけでなく、呼吸が浅くなる「低呼吸」も同様に含まれ、その結果、睡眠の質が大きく低下します。

睡眠時無呼吸症候群には主に以下の種類があります。

- 閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSA): 気道の物理的な閉塞が原因で、喉の奥の筋肉や組織が弛緩することで空気の流れが遮断されるタイプ。最も一般的で、患者様のおよそ80〜90%を占めます。

- 中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSA): 脳の呼吸中枢からの信号が一時的に途絶えるため呼吸が停止するタイプ。比較的稀ですが、心不全や脳疾患を背景に発症することがあります。

- 混合型睡眠時無呼吸症候群: 上記の両者の特徴が組み合わさった症状を示すタイプです。

専門的には、無呼吸や低呼吸の回数を示す「無呼吸低呼吸指数(AHI)」を用いて重症度を判定します。例えば、AHIが5以上で診断され、5~15は軽症、15~30は中等症、30以上は重症とされています。

代表的な症状(いびき、無呼吸発作、日中の眠気など)

睡眠時無呼吸症候群の症状は多岐にわたりますが、特に特徴的なものをいくつか挙げます。

- いびき:最も気づきやすい症状の一つです。閉塞型の場合、気道の狭まりによって特徴的ないびき音が発生します。ただし、いびきがあっても無呼吸が伴わない場合もあるため、注意が必要です。

- 無呼吸発作:一定時間呼吸が止まった状態を指します。これが繰り返されることで睡眠の質が著しく損なわれます。無呼吸発作が起きると、酸素不足で脳が覚醒しやすくなり、睡眠が分断されます。

- 日中の強い眠気や疲労感:夜間に深い睡眠が取れず、日中の活動中でも耐え難い眠気を感じやすくなります。事故の原因になることもあり、社会的にも大きな問題です。

- 頭痛や集中力の低下:朝起きた際の頭痛や、注意力の散漫なども無呼吸症候群の症状としてよく報告されています。

- 頻尿や夜間覚醒:睡眠の断続によってトイレに起きる回数が増え、睡眠不足に拍車をかけます。

このような症状がある場合、特にいびきを指摘された方や日中の眠気が続く方は、一度専門医に相談することが勧められます。

無呼吸症候群のメカニズムと健康への影響

睡眠時無呼吸症候群が起こる主なメカニズムは、睡眠中の筋肉の弛緩により、気道が閉塞または狭窄されることにあります。これにより酸素の供給が途絶え、一時的に低酸素状態(チアノーゼ)に陥ります。

こうした低酸素状態や睡眠断片化は、身体全体に様々な悪影響を及ぼします。具体的には以下の通りです。

- 心血管疾患のリスク増加:高血圧、心筋梗塞、不整脈、脳卒中などのリスクが高まります。これは低酸素に伴う交感神経の過剰興奮や血管の炎症反応が関与しています。

- 代謝異常:糖尿病や脂質異常症など、生活習慣病の悪化に拍車がかかる可能性が指摘されています。

- 認知機能や精神症状の悪化:慢性的な睡眠不足と低酸素状態により、記憶力の低下や注意力不足、うつ症状が現れることがあります。

- 日中の事故リスクの上昇:過度な眠気による交通事故や作業中のミスが社会問題となっています。

そのため、睡眠時無呼吸症候群は単なる「睡眠障害」ではなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼす慢性疾患として認識されています。

睡眠時無呼吸症候群を正しく理解するためには、睡眠医療の専門機関の知見も参考になります。

詳しくは日本睡眠学会の公式サイトをご覧ください。

国内外の統計データと患者数の推移

近年、睡眠時無呼吸症候群は世界的に増加傾向にあります。日本においてもその例外ではありません。

国内の調査では、成人男性のおよそ10~30%、女性でも約5~15%が何らかの無呼吸症候群の兆候を抱えていると推定されています。特に肥満の増加や高齢化社会の進展に伴い、患者様数は増加する傾向が顕著です。

世界保健機関(WHO)や国際睡眠学会では、睡眠時無呼吸症候群の早期発見と治療の重要性を強調しています。適切な治療が行われない場合、慢性的な健康悪化を招くため、医療機関への早期受診推奨がなされています。

また、近年の医療技術の発展により、簡易検査機器の普及や正確な診断が可能になったことも、患者様の診断数増加に寄与しています。

日本呼吸器学会のデータによれば、無呼吸症候群で治療を必要とする患者様は今後さらに増加し、医療現場での対応強化が求められています。

いびきと睡眠障害の関係性

いびきは、睡眠障害の中でも特に身近で、多くの方が経験する症状です。しかし、その原因や睡眠時無呼吸症候群との違いを正しく理解することは、適切な病院受診と治療への第一歩となります。この章では、いびきが示す健康サインの見極め方から、睡眠障害の位置づけ、さらには日常生活で取り入れたい睡眠の質向上法までを専門的視点で解説します。

いびきの原因と無呼吸症候群との違い

いびきは、多くの場合、空気が通るのどの部分が狭くなり、振動が生じることで発生します。肥満や加齢、アルコール摂取など生活習慣も大きく関係しますが、必ずしも無呼吸症候群を伴うとは限りません。いびきだけのケースは「単純性いびき」と呼ばれ、寝ている間の音でありながら呼吸の停止は起こりません。

一方、「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、いびきを伴いながら一定時間の呼吸停止や浅い呼吸が繰り返される病態です。この無呼吸は酸素の低下を招き、身体に多大なストレスを与えます。例えば、突然の呼吸停止が30秒以上続く場合は、明らかに無呼吸症候群が疑われます。

また、単純ないびきと無呼吸症候群の違いを見分けるポイントには以下があります。

- いびきの音の途切れや大きさの変化

- 睡眠中の呼吸停止を伴うか

- 日中の強い眠気や集中力低下の有無

- 朝の頭痛や起床時の喉の渇き

これらが見られる場合は、いびきだけでなく無呼吸症候群の検査が必要です。いびきは単なる生活習慣の問題にとどまらず、重大な健康リスクの兆候である可能性を常に念頭に置くことが重要です。詳しくはいびきから見逃せない健康リスクまで完全解説のページでご確認いただけます。

いびきが示す睡眠障害サイン

いびきは時に、より複雑な睡眠障害のサインであるケースもあります。例えば、いびきが原因の慢性的な無呼吸ではないが、睡眠の質が下がり日中の疲労感につながる「閉塞性いびき症」などが知られています。こうした症状は見過ごされがちですが、持続的な睡眠障害の入り口となるリスクが高いため注意が必要です。

睡眠時のいびきを家族やパートナーが観察し、休息感や日中の眠気と照らし合わせて記録することが診断の助けとなります。いびきがあるときの呼吸パターン、呼吸停止の有無、いびきの音の強弱変化をメモしておくことが病院受診時に役立ちます。

さらに、専門的な質問票(例:STOP-BANG質問票)を用いることで、無呼吸症候群のリスクや重症度を簡易的に判定します。これは睡眠障害の識別に役立ち、病院での精密検査に進む判断材料の一つです。

日常で見分けるポイントとしては、以下のような症状がサインとなります。

- 夜間の頻繁な目覚めやトイレの回数増加

- 朝の起床時に疲れを感じる

- 集中力や記憶力の低下

- パートナーからの呼吸停止やいびきに関する指摘

上記の症状が長期間続く場合は、速やかに医療機関の専門医に相談することが望ましいでしょう。

睡眠障害の種類と無呼吸症候群の位置づけ

睡眠障害は多岐にわたり、それぞれが異なる原因と症状を持っています。その中で、睡眠時無呼吸症候群は代表的かつ重篤な睡眠障害の一つに位置づけられています。

主な睡眠障害の種類には以下があります。

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS) — 気道の閉塞や中枢神経の異常により睡眠中の呼吸が停止する障害。

- 不眠症 — 寝付きが悪い、途中で目が覚める、朝早く目覚めてしまうなどの症状が続く。

- むずむず脚症候群 — 足の不快感により睡眠が妨げられる。

- ナルコレプシー — 日中に耐えられないほどの強い眠気が起きる中枢神経疾患。

この中で、睡眠時無呼吸症候群は特に全身に影響を及ぼす疾患です。放置すると高血圧、心血管疾患、糖尿病、認知機能障害などの合併症リスクが高まるため、早期発見と治療が欠かせません。

また、他の睡眠障害と合併するケースもあり、包括的な睡眠評価が求められます。症状の鑑別診断と適切な治療プラン提案には、睡眠専門医や呼吸器内科医の豊富な経験が不可欠です。

睡眠の質向上法

睡眠の質を向上させることは、いびきや無呼吸症候群の予防・改善に直結します。ここでは、薬物療法や装置療法の補助として日常で取り組みやすい実践的な方法を紹介します。

1. 睡眠環境の整備

静かで暗い寝室、適切な室温(約18~22度)、快適な寝具を用いることで深い睡眠が促されます。スマートフォンやパソコンのブルーライトは寝つきを悪くするため、就寝1時間前には使用を控えましょう。

2. 規則正しい生活リズム

毎日同じ時間に就寝・起床することは、体内時計の調整に有効です。休日も極端な遅寝遅起きを避け、一定のリズムを保つことが推奨されます。

3. 食事と運動習慣の見直し

夕食は寝る3時間前までに済ませ、消化の良い内容にします。カフェインやアルコールの過剰摂取は避け、定期的な適度な運動は睡眠の質を高める効果があります。ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。

4. 禁煙の推奨

喫煙は気道の炎症を促し、いびきや無呼吸の悪化要因となります。禁煙により症状の軽減が期待できるため、禁煙支援プログラムの活用も検討しましょう。

5. 体重管理

肥満は気道の狭窄を招く大きな原因です。適正体重の維持は無呼吸症候群の予防・改善に効果的です。食生活の改善と運動習慣を組み合わせることが重要です。

以上の生活習慣改善は、無理なく継続することが最も重要です。日々のセルフケアが睡眠障害の進行を防ぎ、病院での治療と併用することでより良い結果を期待できます。

まとめ|無呼吸症候群の早期発見と適切な病院受診が大切

無呼吸症候群は、自覚しにくい睡眠トラブルでありながら、日常生活や健康に深刻な影響を及ぼす可能性がある症状です。ここまで解説してきたように、いびきや日中の過剰な眠気などの症状は見逃せないサインであり、適切な診断と治療を受けることが重要です。睡眠時無呼吸症候群は多くの場合、呼吸が一時的に停止することで身体への負担を増やし、心血管疾患や糖尿病など合併症のリスクを高める点から、早期の発見が健康維持につながります。

重要ポイント総復習

無呼吸症候群の主な症状としては、いびき、無呼吸発作、日中の強い眠気や集中力低下が挙げられます。これらは単なる睡眠の質の問題にとどまらず、心身の健康リスクを高めるサインです。診療科は主に呼吸器内科や耳鼻咽喉科が中心で、症状や身体状況に応じて専門医が診察を行います。受診にあたっては、症状の正確な記録や問診票の準備、そして睡眠検査を受けることが必要です。

診断後は、CPAP療法(持続的陽圧呼吸療法)や口腔内装置、生活習慣の見直しなど複合的なアプローチにより改善を目指します。高度な医療機関では、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立て、専門スタッフが継続的なフォローアップを行う体制が整っていることも重要なポイントです。

早めの受診を勧める理由

睡眠時無呼吸症候群は放置すると、高血圧や心筋梗塞、脳卒中といった深刻な合併症発症のリスクを高める恐れがあります。症状を軽視せず、早期に専門医の診断を受けることは、健康寿命を伸ばす意味でも極めて有意義です。

さらに、適切な治療を受けることで睡眠の質が向上し、日中の眠気や倦怠感の解消にもつながります。これは旅行や運転など日常生活での事故防止にも寄与するため、ご本人のみならず周囲の安全確保にも大きな意味を持ちます。

具体的な次のステップ案内

最初の一歩として、自身やご家族が気になる症状をメモにまとめ、可能であれば睡眠時の様子を録画・記録しておくことをおすすめします。これにより、医師との問診が具体的かつ円滑に進みやすくなります。受診する際は、睡眠時無呼吸症候群の診療に実績のある呼吸器内科や耳鼻咽喉科を中心に検討し、必要に応じて専門クリニックの利用も検討してください。

また、保険適用の範囲や治療費の目安、通院のしやすさなども重要な選択基準となりますので、事前に問い合わせて確認することが安心です。体験談や専門医のアドバイスを活用することで、より自分に合った医療機関や治療法を見つけやすくなります。

日常の小さな違和感や症状の変化を見逃さず、専門医とともに最適な対策を進めていくことが、無呼吸症候群の早期発見と改善への近道です。充実した治療サポートを活用し、健やかな毎日を目指してください。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。

あなたの眠りに役立つヒントや

おトク情報をLINEでお届けします!